|

「极地号」上的广播响起了船长的声音:「各位同志,现在是一九九一年三月三日晚间十点五十五分,我们的船正穿越南极圈,一路朝北,以十四节的速度前进,预定在三月十三日抵澳大利亚的弗利曼特尔(Fremantle)港。」

再见了,南极!

这趟三个月的南极旅行,我仅有的稍微抱怨,就是看到了南极光,但因天色还是太亮,无法拍摄下来;看到了在大海中愉悦的鲸群,却又因距离太远,无法呈现出想象中鲸鱼摆尾的画面。除此之外,一切都是那么地美好、特殊。但这一回,又彷佛在鬼门关前走了一趟,有惊无险地发生了许多事……。

朦胧中,只听到物品碰撞的声音,我勉强抓住床缘,不可置信地看着事情发生。我们正遭遇大风暴袭击。被航海人称作「咆哮四十度,暴躁五十度,疯狂六十度」的「西风带」,在我们甫离开南极,就尝试给我们一个永生难忘的回忆。阵风达十六级,浪高达二十余公尺,而船的左右单边摇摆幅度甚可达四十度。

我紧紧地抓着床边的扶手,将自己身体舒展成一个大字形,如此稍可避免被摇摆下床的危险,我尽量地想着一些很轻松的事情,闭上眼睛,让脑海里仅盘旋甫离开的南极种种……

十二月十七日 中国的「极地号」

中国的「极地号」拉着汽笛,缓缓地进入弗利曼特尔港。这艘长一百五十二公尺,宽二十二公尺,总排水量达一万三千吨的巨轮,最特别的是具有高抗冰力,能穿越布满百分之六十、厚达一点五公尺浮冰的海域。

船长魏文良举行正式晚宴欢迎我,出席的有领队张季栋、考察队长贾根整、副队长国晓港、刘小汉、政委朱德修等船上的「领导」。在喝了许多白酒后,迷迷糊糊中,我成了考察队的一员。

与我同舱房的刘小汉博士,是中国科学院地质研究所南极研究室主任,负责统合这次考察队的科研项目并兼副队长。这个精壮的汉子经年在田野工作,虽然已经四十余岁的年龄,却仍是三十余岁的模样。

我兴奋地在这艘有六层甲板的「极地号」内钻上钻下,她将载我航向南方的极点。

十二月二十日 启航!南极之旅

真的,船在动了!

「极地号」一路鸣着长笛,缓缓地驶离了港口。

我们来了一位新队员--澳大利亚广播电台中文部记者王恩禧,他在最后一刻才决定上「极地号」采访。早我十九年毕业于政大的他,在澳大利亚已经生活了十二年。他的到来使我觉得一切好多了。

整个「中国南极第七次考察队」共有七十余人,包括相关科学工作者近三十人外,工程人员十余人,后勤人员和若干「组织工作者」三十余人,另外还有三十余位「极地号」船员,全船人数刚好是一百零八人。

即使是这艘一万三千吨的船,也挡不住印度洋的暗流。在岸上逍遥了四天的队员,船甫启航几个小时后,就有人喊晕船。已经一大把年纪的恩禧,只能趴在马桶边猛「缴公粮」(呕吐)。现在的状况已经够难受了,我开始忧虑起,到了著名的西风带时,该如何度过!

十二月二十四日 圣诞礼物和西风带

圣诞礼物来得很突然,考察队决定给我们这些外来客意外的惊喜,在平安夜里,每人有三分钟时间,打卫星电话回家报平安。

「是不是风浪很大?」母亲一拿起听筒就关心地问:「会不会吐得很厉害?」很难说谎,毕竟我也是费了一番功夫才上到报务室来的,并且需要拉着扶手才能勉强站稳。目前的位置已是南纬四十五度,从报务室的窗口望去,海平面总是呈现二十度的上下摇摆。「风浪七级!」报务员补充地说。

每一个乘船到南极的人,卡在心中最大的问题,就是可否安然度过「西风带」的煎熬。「南半球的西风带由于全是辽阔的海洋,西风带因而可以环绕整个地球,所以相较于北半球受陆地分割的西风带,可说是强烈许多。

在这个介于南纬四十度到六十度之间的区域,一般风力在四到六级,而七级以上的暴风率约百分之三十,由于经常有暴风出现,所以对航行带来较大的困难。」感谢海洋局的侍副教授,对我做了一个完整说明。因为风浪过大,取消了原本的圣诞晚会。

十二月二十七日 进入南极

在过去几天里,我平均每天花上十六个小时躺在床上,强迫自己哼着摇篮曲,如此可稍微忘掉晕船之苦。

有人写了这么一首「晕船十字歌」:

一言不发,脸发黄。

二眼无神,面无光。

三餐不进,床难离。

四肢无力,心发慌。

五脏翻腾,吐不禁。

六亲不认,神志恍。

七进八退,站不住。

九死一生,没希望。

十(实)在想死,进天堂。

也有人票选考察队中的最「晕」阵容。结果发表,我们的大厨竟赫然名列前矛。因为有人看过这么一幕镜头,他一手拿着菜铲,没翻几下,就哇啦哇啦地吐了出来……。

我们进入南纬六十度,这已是《南极条约》所画定的南极范围了。船上的广播响起了:「各位考察队员,我们已于二十七日下午九点,安全地通过西风带。」顿时,船上弥漫着一片欢呼声,这意味着摇摆不定的日子即将告一段落,我们已经进入了南冰洋(Southern

Ocean)。

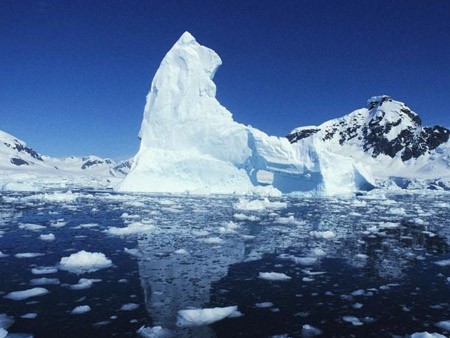

刚晓得自己进入南极,仍陶醉在一股异样的心情。「左舷三浬处,发现可目测冰山一座!」听到扩音器传来消息,所有队员冒着零度的狂风,一起涌向了甲板。海面上的能见度并不是很好,始终笼罩着一层白雾。这座估计有三百公尺长、三十公尺高的冰山,乍见下宛若《白鲸记》里的鲸王「莫比敌」,尊贵地在海面上若隐若现。

十二月二十九日 磷虾与绿光

我们从渔讯探测仪上发现磷虾群的讯号,探索磷虾资源也是此行的一个重点。撒下小网,半个小时后,捕获了一小群的磷虾。这种体长二到五公分的小红虾,是南冰洋食物链的主要关键。磷虾摄取浮游生物,而鱼群、海鸟、海豹、企鹅与鲸鱼都是以磷虾为主食。

目前科学家对磷虾资源的估计,从三亿吨到五十吨不等,数字有很大的出入。我抓了几只来拍照,其中一只还活着,决定把牠放回南冰洋。

天气真是好!万里无云。这时,船已经抵达南极大陆边缘的沙克尔顿(Shackleton)陆缘冰,继续向西航行。杰瑞走到我们身边,三人站在船舷,一起静静地望着南边。杰瑞说:「如果运气好的话,我们会看到一种绿光,彷如闪电般地掠过天空。」太阳在凌晨一点时终于落下了海平面,但天空仍是明亮的。不到三点,神秘的绿光露出了脸。这种连续二十四小时的天亮,将持续一个多月。

十二月三十一日 出现鲸群与海鸟

中午,副队长国晓港跑来通知鲸群出现了。鲸鱼在距离船只一百公尺的海面上喷起了水柱,距离有点远,很难判断是哪种鲸鱼。

我索性将脚架放在甲板上,耐着性子与寒风抗争。虽然是个大晴天,但是以十四浬速度前进的船速,所带来的风还是挺冻人的。鲸群终于出现了,在看了很多鲸群后,终于有一对调皮的小温鲸(明克鲸),始终与「极地号」平行地保持着三十公尺的距离,并不时沉潜至海中。

在南冰洋的巡航中,尾随着船飞翔的众多海鸟,是最令人印象深刻的。

当漫游信天翁展开长达三公尺的双翼,随着「极地号」航行时,偶尔会对船尾来个俯冲,然后再倏地拔起。我与杰瑞数着一路来所看到的海鸟:斑点披风信天翁、大海燕、南极燕、暴风海燕与南极管鼻等,多达十二种不同的种类。这些海鸟夏季栖息于南极大陆上,在南冰洋巡弋觅食,以水中的浮游生物、鱼类、乌贼与南极虾为生。但近来牠们学会尾随着人类的大船,更容易摄食,拣取一些人类抛弃到海里的剩余饭菜为食。

一月十二日 浮冰区与阿德雷企鹅

凌晨两点半,我仍待在舰桥内,气氛非常紧张,船长的表情更是严肃。「左满舵」、「十度右」……,寂静的舰桥内仅有舵手复诵着船长的指令。

「极地号」以极其缓慢的速度推冰前进。三点整,船长下令停船,他决定等到早上搭直升机观察浮冰情况后再做决定。上午,船长搭直升机观察浮冰情况,发现「极地号」有可能再往前推进五到八浬,但即使是到了该区,仍然是身陷重围。因此决定等待即将到此的苏联「北极熊号」,寻求对方的援助。

船陷在浮冰区里,最大的好处是睡觉安稳多了。这艘庞然大物一会儿就吸引了附近企鹅的注意,牠们纷纷驱前来看看到底是怎么回事。阿德雷企鹅,身高约为五十公分,这群可爱的小家伙对人类可是一点也不害怕,充满了好奇。

牠们笨拙而又可爱的圆滚身材,及稍嫌呱噪的叫声。只见牠们一会儿直立,一会儿以肚皮贴着冰滑行。如果情况不对,就一溜烟地钻进海里,几分钟后,又从水里跃上另一块浮冰。这么可爱又温驯的动物,怪不得牠们会成为南极的图腾。

一月十三日 危机四伏

南极大陆已经近在眼前,但我们却仍然无法上岸与中山站的人员会合。

「极地号」缓缓地移动,希望能调头避开横阻于船前的巨大冰山,在浮冰布满海面的地方调头可不是一件容易的事,「极地号」奋战了两小时,仅仅转了九十度,最后还是硬给架在这片大浮冰中。

杰瑞反而露出一点也不在乎的样子,因为他曾经有过困在浮冰里长达七个星期的经验。他夸张地描述目睹西德「神土号」沉没的经过:「船只如果困在浮冰太久,再加上风向与水流等困素,那么船可能会承受不了冰的挤压,造成船体破裂而告沉没。然后浮冰马上又复合,彷佛什么事情都没发生过一样。」这使得我们已经不愉快的心情更加蒙上了一层阴影。

一月十六日 终于登上南极大陆

我们被通知苏联直升机将在下午六点时来接我们上岸。我们对苏联人的时间观念早有准备,所以迟至七点半,第一批登陆人员才在冰上就位完毕。即使如此,我们还是在冰上足足站了一个半小时,所以全部的话题围绕在抱怨「老毛子」不守信用。

直升机终于升空了。我站在驾驶座的后方,看着底下急速掠过的白皑皑冰群。南极大陆越来越近了,地平线远方的棕色山头,即为中山站所在的拉斯曼丘陵(Semann

Hills)。

九点二十五分,在锣鼓声中,登上了南极大陆。

南极洲的面积为一千四百万平方公里,等于是一个美国再加上墨西哥,估计夏季人口四千到六千人,冬天人口则起码减半。

第一次到人口密度这么低的地方!

本文摘录自经典出版之《须弥山之东》一书 |