|

【作者寿幼森简介】

新浪微博上人称@徐汇老寿,长期拍摄上海城市影像。2012年与文汇网合作开办#老寿眼中的上海#话题,每周以“老寿带你弄堂游”“老寿带侬兜马路”“老寿带你游上海”三种图文形式向大家介绍平时拍摄的所见所闻,获得热烈追捧。摄影作品多次被各大媒体选用,有日本NHK的追踪拍摄以及上海电视台《上海故事》、上海东方电视台《石库门的守望——里弄里的艺术人生》以及上海电视台旗下的“看懂上海”的详尽报道。

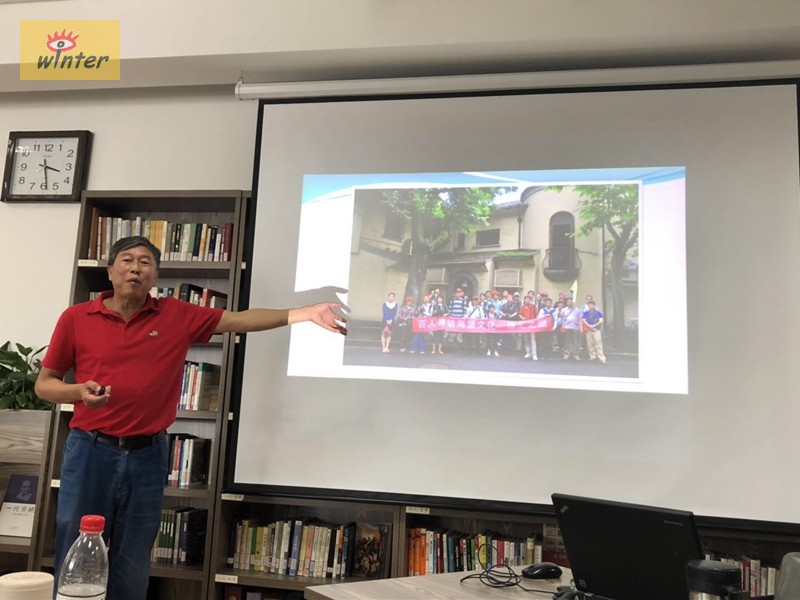

积极参与上海石库门文化遗产的保护工作。在田子坊、上海城市规划馆以及陆杰城市映像工作室相继举办专题摄影展,用图片唤起人们对上海优秀历史建筑的保护意识。

积极支持公益事业,在程家桥社区学校担任摄影指导老师,并且为八十岁以上老人免费拍摄肖像。

2017年5月出版《上海老弄堂寻踪》一书,收入同济大学出版社“上海城市记忆”丛书。

目前应邀在《旅游时报》开辟“老寿”专栏,专门介绍上海有特色的老弄堂和有故事的老马路,力求将上海有深层次底蕴的内容介绍给海内外朋友。

寿幼森自16岁起就喜欢摄影,最早是以自恋照以及给家人拍摄为主,属于自娱自乐型,为了专研摄影技术长期阅读摄影类杂志,同时对各种摄影题材很感兴趣,欣赏马克.吕布、王文澜、胡武功、雍和这样的人文摄影师,羡慕那些可以有源源不断胶卷供养的记者们。同时觉得偶尔参与这些人文拍摄对于自己无论是在经济、技术和时间上也还是可以承受的,于是在工作之余开始拍摄上海这座城市中有趣的一面。

由于是一个职业司机,无论是早年的出租车生涯还是为外企、机关开车都限定了他无法走出这座城市的事实,这倒也给了熟悉和专注这座城市的一个极好机会,上班时走街窜巷,下班后拎起相机窜进弄堂拍照,倒也是一种乐趣。

2004年开始老寿开始关注那些不断地动拆迁信息,一旦知道那个地方开始拉横幅动员拆迁,他都会及时跟进拍摄,上海这样的照片不可能仅仅靠摄影记者来完成的,也不可能是几个国外的大师来几天就可以拍得完的。

而草根的记录者恰恰最能够用最朴实的眼光来记录他们熟悉的这座城市。

大家喜欢上海这座城市,许多人穿街走巷拍了好多建筑照片,但是文字写得很少,能讲清来龙去脉的更少。

寿幼森2012年就在网上开设#老寿带你弄堂游#话题,将自己长期拍摄的上海老建筑照片,通过图文匹配方式向公众介绍,引起海内外公众的欢迎。

老寿勤奋敬业,他通过各种方式把老房子来龙去脉搞清楚,读了他一篇篇文章,每幢建筑的坐落位置、建造年份、建筑特点、人文故事和交通路线一目了然。

上海人历来认为,海派文化发源地就在弄堂深处,《上海弄堂游》以摄影师老寿的立场,揭示了上海数条经典弄堂的灵魂底蕴,一部集历史、人文、镜像为一炉的佳作,让读者有走入弄堂、阅尽繁花之感。

——茅盾文学奖得主:金宇澄

为上海保存一份影像纪录一直是老寿的梦想。他穿行在上海的各条弄堂,用镜头记录下我们不会留意的瞬间。现在老寿用这本书带我们“游”弄堂,追寻上海人特有的那份记忆。

——《上海画报》资深摄影师:陆杰

可以说,没有弄堂,就没有上海,更没有上海人。弄堂,构成了近代上海城市最重要的建筑特色;弄堂构成了千万普通上海人最常见的生活空间;弄堂,构成了近代上海地方文化最重要的组成部分。

不知书友们听了昨日寿先生所作的上海弄堂文化的讲座有何感想?

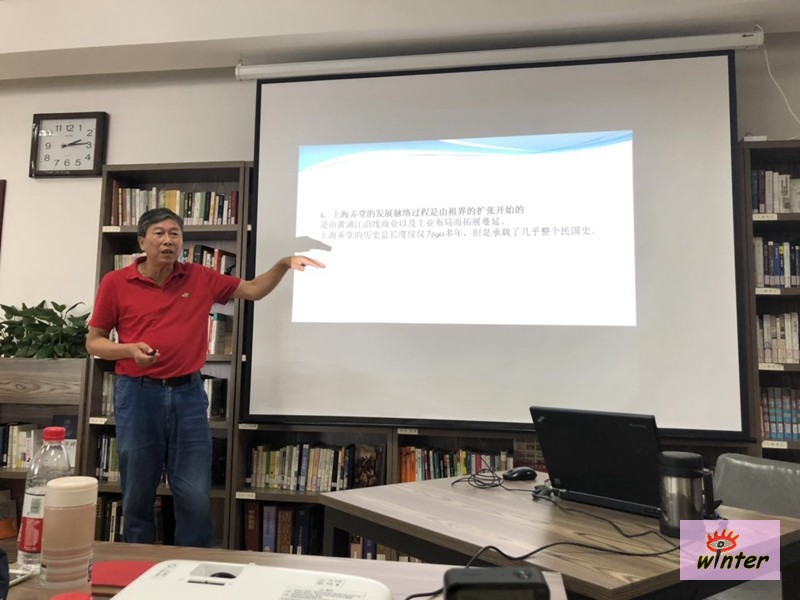

我迟到了二十分钟,前面的内容没听到,但入座听讲后,寿先生介绍的上海的石库门房建筑,石库门房灶坯间上面的“亭子间”,以及在上世纪二三十年代从那些“亭子间”里走出的许多文化名人;介绍的上海众多的西式洋房别墅建筑,日式居住楼房,以及曾经在那些楼房里居住过的大批文化名人等等的故事,还是很吸引了我。

作为一个上海人,很为上海而骄傲,当然也会对能更详细的了解上海的文化、历史的那些故事充满了兴趣。不过寿先生在讲座中展出的照片、讲述的故事,主要偏重于展示那些上海楼房建筑的外形,介绍这些楼房的结构特色、以及这些楼房的建造年代,和当年楼房的主人及楼房的设计师。

而对于居住在这些楼房、弄堂里的居民,寿先生只是简单的提及了其中的一些文化名人,也是点到为止,而没对那些名人,以及更多的平民百姓的寻常弄堂生活,作具体详细的介绍。这就与半年前解放日报记者沈轶伦小姐向我们所作的“上海的墙会说话”的讲座,在内容上就形成了鲜明的对比区别。

沈小姐明确的说,她对上海的那些建筑楼房本身没太多的兴趣,她真正感兴趣的,是那些居住在这些楼房里的人们的故事。而寿先生所讲的内容,却正好相反,与沈小姐讲的东西形成了两极。

我们说,上海的弄堂文化,就是海派文化。而弄堂文化恰恰就表现为弄堂两侧的石库门房、西式洋房别墅或日式居住民房等楼房的建筑文化,以及居住在这些楼房里的、来自各方居民的日常生活的生活文化。

建筑文化与生活在这些建筑里的平民百姓的生活文化的相加之和,就是海派文化的完整具体体现。上海那些流传至今的西式洋房别墅或日式楼房,反映了开埠崛起后的上海的开放性格,接受外来新鲜事物的性格,尤其是那些高档的西式洋房别墅,更是反映了上海追求高档、追求时尚的高品位;而采纳吸取了东西建筑因素的石库门房的出现,反映了开埠崛起后,上海的对东西、中外文明兼并吸收交融的性格。

所以寿先生虽没多讲生活在上海弄堂里的平民百姓的日常生活文化,但却以详实形象的照片资料,通过丰富多彩的上海历史建筑,向我们展示了凝固在这些建筑里的大上海的开放、包容、和追求时尚高品位的文化性格!

还有让我深思的,寿先生并不是个专业的摄影家,更不是个作家,退休前是个司机驾驶员。但出于从小形成的对摄影的爱好兴趣,让寿先生在人生的50岁之际,对摄影的爱好走到了极致痴迷的地步。没有丝毫的功利考虑,毫不顾及成本花费和精力消耗,为追求得到一张理想的摄影照片,什么都可以为它让步。而正是出于这种对摄影爱好兴趣的痴迷投入,让寿先生积累了以上海城市建筑为摄影对象主题的各种照片数万张。

当年拍摄这些照片时,这些照片不过都是记录了人们熟视无睹的寻常楼房街景,似乎毫无价值。但随着时光的流逝,尤其是随着动拆市政改造,许多的老建筑拆除了,消失了。

当人们回过头来再想寻找昔日的街景楼房风貌,重温曾经的邻居街坊情谊时,才明白这已是一去不复返的了。幸亏寿先生为我们也为历史留下了这数万张的上海弄堂建筑的照片,成为了记录上海城市建筑历史的档案资料,成为了体现上海历史文化的宝贵文物,成为了寄托老上海们重温昔日旧情的宝贝!而寿先生也就顺理成章的成为了让人们都记住的名人了!

——采虹书房读书会热心参与者:俞小平

看了俞老先生对于讲座的点评,我倒是觉得每个人讲的内容的侧重点是不同的。我比较喜欢寿先生所介绍的关于上海这些楼房的结构特色、以及这些楼房的建造年代,和当年楼房的主人及楼房的设计师。但是,这些内容如果要深究,也是有迹可循的。我曾经就在上海城市规划馆里找到了一些有关上海的一些海派建筑资料。这样海派的多元文化的形成,更贴近“上海”这个名字中“海”的韵味。让上海这个城市成为了“世界”的浓缩版。到哪里都能看到形形色色的建筑。去过德国,西班牙等欧洲国家的人们,要是走在上海的马路上,指不定会找到相同建筑风格的建筑呢。

——采虹书房读书会热心参与者:秋静

观看视频(Youtube)

下一页

发表意见

注:本站为公益性网站,非本站原创内容本站概不负责,转载内容不代表本站立场或观点。如无意中侵犯了您的版权,请来信告知,本站将在3个工作日内删除。

相关链接

▲讲坛小记丨遇见惜珍——一位上海作家眼里的四川北路

▲海派女作家朱惜珍的家庭教育智慧

▲听作家朱惜珍讲衡山宾馆的前世今生

▲永不飘散的风情——谈上海的历史文化风貌区

▲2016上海书展特别报道 朱惜珍:上海马路让我魂牵梦萦

▲新书分享会|朱惜珍:发现武康路上的尘封往事!

▲海派作家朱惜珍为小学生讲授"万航渡路的故事"

▲作家朱惜珍:上海老洋房装点我的梦境,沪上旧风景铸就我的文字

▲2018年1月20号上海虹口图书馆现场讲座:当前我国周边地区的热点问题图辑

▲2018年05月19号上海虹口图书馆现场讲座:揭秘雍正皇帝继位之谜图辑

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会沈轶伦女士专场

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会刘常津先生专场

|