|

《葬花吟》 曹雪芹

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处。

手把花锄出绣帘,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞;

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

一年三百六十日,风刀霜剑严相逼;

明媚鲜妍能几时,一朝漂泊难寻觅。

花开易见落难寻,阶前愁煞葬花人,

独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。

杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门;

青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。

怪奴底事倍伤神?半为怜春半恼春。

怜春忽至恼忽去,至又无言去未闻。

昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?

花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞;

愿侬此日生双翼,随花飞到天尽头。

天尽头,何处有香丘?

未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。

质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。

尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,便是红颜老死时;

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

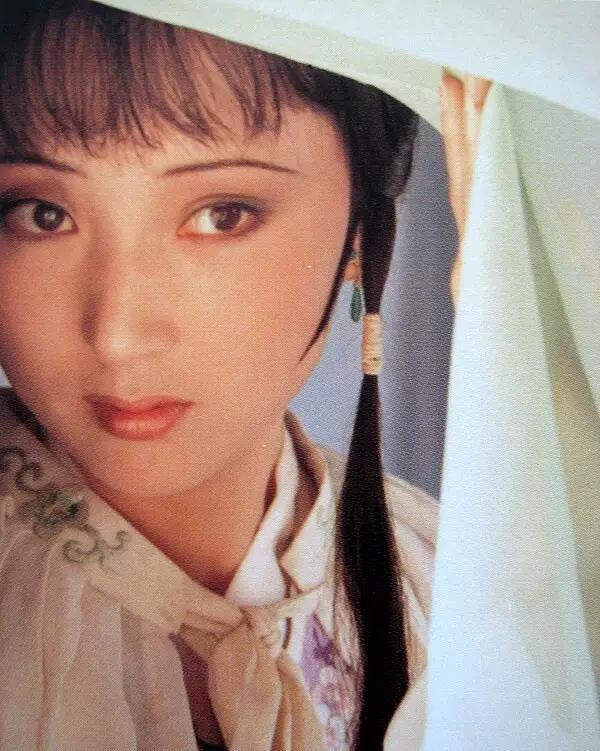

2020年05月13日是87版黛玉妹妹的扮演者陈晓旭忌辰13周年,《红楼梦》被誉为中国古代十大精品著作之一,更是中国古典四大名著之一。记得第一次读《红楼梦》是在十岁的时候爸爸送我的四大名著中,那个时候理解力也是单一,通读一遍,也是像看电视那样看了剧情内容,并没有太大的深入。

那个时候每年学校寒暑假,《西游记》、《红楼梦》等一些经典的电影电视一直滚动播放,然后随着年龄的增长,我突然发现自己对书的理解又有新的认知,红楼梦中的人物关系,在今天看来就像一个集团公司的组织架构图。

如上图虽然整本书主旋律是以一个大家族的豪门恩怨,盛兴衰败,然而从深远角度看,《红楼梦》中背后的故事更是折射了社会环境的形态。就拿上图来说,是不是有点像一个集团公司的组织架构图,一个企业的核心力量,生产与销售,就好像是两个部门之间的关联,虽然是独立的部门,生产下面可以有采购,研发设计,产品开发,产品质检,代表的是成本的运作团队,而销售主要是产出,是企业的最终目的,市场部,营销部,广告发行部等。

再往深远看又如中国发展与世界发展的一个对比。曹公的这部旷世奇作的影响力之巨大,因为人生活在这复杂多变的世界,我们会遇到形形色色的人和事,这些人和事就构成了我们的这个奇幻人生之路。

87版的红楼梦为何如此深入人心,我们先来认识一下导演兼总制片人王扶林老师。王扶林,1931年2月1日出生于江苏省镇江市,毕业于上海市立戏剧专科学校,中国内地男导演、制片人。中国文学艺术界联合会第十届荣誉委员。

1954年,王扶林由广播演员转行当导演。1959年10月17日,北京电视台直播了王扶林和笪远怀执导的3集电视剧《新的一代》。1962年,正式调入中央电视台,开始了电视导演的生涯。1963年8月17日,执导的电视剧《火种》在北京电视台播出。1980年,执导了中国首部电视连续剧《敌营十八年》。1982年,执导年代情感剧《赤橙黄绿青蓝紫》,该剧获得第1届中国电视金鹰奖优秀电视剧奖。1984年,王扶林担任导演的电视剧《红楼梦》开拍。1987年,凭借《红楼梦》获全国十佳电视导演称号

。 他的梦想一直是想打造中国的古典名著。

在中国人的心中,几乎可以说,知道四大名著电视剧的人都知道王扶林这个名字,因为四大名著改编电视剧,两部最难的作品《红楼梦》与《三国演义》,都是王扶林一手打造!

王扶林的这种想法,当时在国内得到了推广。1981年的电视连续剧《敌营十八年》是中国第一部电视连续剧,正是王扶林的作品。据王扶林个人介绍,在那个时候,他完全没有想到,后来拍摄《红楼梦》与《三国演义》的任务会落到他的头上。

开始于他顶着巨大压力着手拍摄《红楼梦》的时候。这种压力,喜爱四大名著的读者都能明白,任务艰巨,而几乎所有人都对此充满了怀疑。在当时较具威望的剧作人员,没有人敢挑战这个任务,但最高兴的是,剧组请到那个庞大的顾问团,大师云集,可谓空前绝后!他们是出于对《红楼梦》的真心热爱,条件所限,他们没能得到太多回报,甚至当《红楼梦》播出的时候,已经有多少人的名字被打上了框!他们没有任何报酬,却热情无私地贡献了他们的学识和意见。

那么当时参与拍摄的剧组成员,便都是和这些顾问一样,出于对《红楼梦》的深爱,无私的为这部作品奉献了四年的时光。在王扶林的带领下,演员们经过两轮培训,终于找到了自己的角色。所有剧组成员默默奉献,所有演员几乎把自己变成了剧中的人物。在他们的心中,角色无主次,只有自己对他们的喜爱。电视连续剧《红楼梦》的诞生,使王扶林脱颖而出。

《红楼梦》的制片成功,也给了当时出演戏中人未来之路奠定了人生的新的基础,尤其今天我要提到的这位人物,便是影响最大的林妹妹的扮演者陈晓旭老师。

碧海沉沉一彗星,

长天划过半空明;

为君留得形音在,

多谢绛珠一片情。

她是陈晓旭,

她演活了林黛玉,

是我们心中永远的林妹妹。

时间退回到1983年,一个初夏的傍晚陈晓旭正窝在沙发上看书一个男人从夕阳中逆光而来,兴奋地说道:“嗨,告诉你两个好消息。”陈晓旭头也不抬:“与我无关的不听”。男人走近,将一本《大众电视》杂志放在她面前,“看看吧,与你有关。”陈晓旭随手翻了下,几行醒目的大字突然映入眼帘:“中国电视制作中心,中央电视台筹拍电视连续剧《红楼梦》。戴敦邦谈怎样选择宝、黛、钗。”好似受到命运的召唤,她一时怔了起来。“别发呆了,写信吧”男人拿来纸和笔,缓缓对她道。“写信?给谁?”她有些渴望,却更多地是胆怯。“直接写给导演王扶林,告诉他你是林黛玉的最佳候选人。”“杀了我也不写。” “为什么?”

“我才不做这样的傻事。中国这么大,没有人会注意到一个默默无闻的小丫头。写信更是自作多情,不写不写。”男人终于有些急了:“你干吗这样胆怯?你外形、气质都接近要求,你喜爱《红楼梦》,理解林黛玉,凭这些,不敢去拼一次?”

陈晓旭内心的骄傲突然被激起,就着纸笔就写了起来。待写完,男人又找来了陈晓旭曾经发表的诗《我是一朵柳絮》和一张很是秀气的照片,同信一起塞进信封他很真挚地看着她,“我们一定能成功”然后大步走了出去。“哎,还有一个好消息是什么?”

陈晓旭忽然想起那么大会儿才只道清一件事儿。男人转过头来,坚定地喊道:“我已经报考戏剧学院了,我能考上。”

那一年,陈晓旭18岁那个男人,是她的伯乐兼初恋男友毕彦君那一年,他们都还只是鞍山话剧团的普通演员那一年,她的命运就此改变。

写信之后的第六天,陈晓旭收到了去北京面试的通知,在回答了近百个关于《红楼梦》的问题之后,过了初选,然后见导演,然后又是回去等通知。

这一等,就从夏天等到冬天结束。《红楼梦》她已经又翻了两遍,还有满满一大本的笔记,记录了她对《红楼梦》,对林黛玉的所感所念而秋天的时候,毕彦君考取了戏剧学院还好,春天终要到来,一个桃花盛开的一个下午,团长派人把她叫到团里,一个北京过来的人告诉她:四月一日,她需要去北京报到,参加电视连续剧《红核梦》剧组演员培训班,而所有角色都要在三个月的培训班中产生。

培训的地点是在圆明园,而到了之后,陈晓旭才发现她并不是林黛玉的第一人选,已经有两个演员或是容貌或是气质都比她要好,还都有点林黛玉的影子。

可,那又有什么关系呢?

她虽不是最漂亮的,身材也干巴巴的,甚至表演经验也不如别人丰富,但她能一口气背下林黛玉所有的诗,她还能自己写诗。

更关键的是,培训班四十多个女孩子没有谁比她更懂林黛玉。

她懂林黛玉的孤独,林黛玉的骄傲林黛玉的自尊与自卑,林黛玉的敏感林黛玉的情真意切,林黛玉的真水无香、白璧无瑕还有林黛玉充满忧伤的诗人气质,焕发着动人的青春之光……

她可以不用演就能把自己变成林黛玉。

而除了林黛玉,她不作他想。

王扶林导演曾回忆,当时他问陈晓旭:“如果不演林黛玉,你选一个其他的角色演,怎么样?”

陈晓旭坚定地说:“我就是林黛玉,如果我去演其他角色,观众会说林黛玉去演其他角色了!”

一句话打动了他,陈晓旭也终于成为了唯一的林黛玉。

让我记忆最深刻的便是黛玉葬花。

拍摄黛玉葬花时,因为红消香断之景,感受到了黛玉的哀婉哽咽,她可以哭到“连肩膀也抖起来”。

“那样伤心,到底为了谁?为了那孤单的小麻雀,为了那堕入泥淖的残红?还是为了那忧伤的葬花人?或,是为了我自己?”

醉花阴.葬花

雪野清寒

绵绵春雨樱花褪,

怅惋落花洒。

风催雨送下,

玉陨凋零,

潇湘为情殇。

脉脉含情蹙颦间,

奈何世间凉。

焚稿断痴情,

一曲流觞,

冷月葬花魂。

很多人把林黛玉定性为多愁善感,但是并没有去考虑过那个背景下她的成因,以为她遇见花落就掉泪,葬花。其实这里有两层含义,在封建社会,对于女孩子还是禁锢式生活,什么女子无才便是德,养在深闺人未识这样的,女孩子抛头露脸就会被说成不成体统,没有规矩家教,伤风败俗,所以她们的格局并不大,再加上女孩子出嫁就是相夫教子,所以在家学学女红,这些打发过日,像贾府这样的有点实力的还能供小姐们学点四书五经,诗词歌赋,算是才华横溢些,所以黛玉她的诗稿不逊于人,她也是爱诗词,学过礼教文化,不是那种粗俗的女孩子,在这点上她异于常人,也是得到很多人的青睐,而至于说到葬花,古代说一个人的容貌,以花容月貌来形容,落花残,引申意思就是指一个人的容颜,光华,青春,花落花开又一年,花开花落花满天,但是人的光华是不可逆的,她的青春,她的才华她的志气便渐渐在这样压抑的环境下衰亡,所以黛玉葬花其实是有落寞的悲伤,她是寄人篱下的生活在大观园,可以看到背景,当时时代封建社会下,很多百姓过得并不如意,如果把红楼梦中的那些女子把她们扩大到当下社会,每个人其实都在演绎不同的人生,有的人争权夺利,自私自我,有的人仰人鼻息,为虎作伥,有的人忍辱负重,卧薪尝胆,有的人孤苦无依,生活所逼,有的人壮志未酬身先死,有的人敢于与命运抗争,虽然最后牺牲,有的人一生儒弱怕事,结果被人算计还是不得善终.....

林黛玉的真实写照她也是如此,她是在大观园里默默地看着这些人的尔虞我诈,自己的结局最后也是被设计了这样的金玉良缘的圈套之中。她原本的美好所破灭,无论是她,应该是所有的人,我记得之前有人说过她原本有一副好牌,却打得如此被动,当时我是反对他用作标题,但事实我是赞同这样的观点,而对于黛玉的真实情况就是如此,甚至是她连出牌的机会都没有,所有的生活都是看来被设计好的一样,而自己却像一个傀儡一样被蒙在鼓里。她的眼泪,她的绝望,谁来懂。

前不久我写过连载《冷暖人生》(一)纵观,以红楼梦中人的,即便是自己最亲密无间的亲人,也会因为一些自己的利益出卖自己的亲人,在利益面前,有的人可以无视到自己的至亲之情,甚至不惜出卖自己的良心,泯灭人性给自己的至亲去下套,打着名义上爱孩子的招牌,假面善人吃斋念佛,但私下却做着谋财害命的事,为了巩固自己的权利地位,把自己的侄女作为政治联姻,掌管着家产,虽然明面上对贾母唯命是从,但事实上对贾母喜欢的孩子一直处处挤兑,甚至使出杀手锏。天真浪漫的女孩子却把人形容成妖娆下作的娼妇,好端端的主子都被调教坏的,因为晴雯是贾母看中指给宝玉的,所以王夫人是十分嫌恶的,又因书中说道是不是那个身形有点类似林妹妹的,所以能够看出王夫人对林黛玉也是十分嫌恶。所以在开始初见时就说自己儿子是个混世魔王,意思就是让黛玉离自己儿子远一点。

生活中不同的人演绎着不同的故事,红楼梦中的人每一个人的出现都是有着自己的故事,有的人乐在其中,有的人韬光养晦,有的人无可奈何,因为出身身份的不同,也决定了每个人命运结局的不同。我喜欢看红楼梦,通过看不同人的心理,去看待时代下每个阶层不同人的心性,一篇好文除了情感,我认为最耐人的就是对人心性的理解,就是不同时期的人他的认知理解也是不一样,红楼梦中出现的人物很多,从主到仆,从内向外,从家事到国事,时局,人生格局,都是耐人寻味的。

有的人抱怨为啥我对某人那么好,他如此对我,我做错了什么。什么叫做好,你对一个人的了解有多少,你只是看到了他表面荣光的部分,那他心理变化,他的心性又如何,你是把自己的思想去灌输,假想他是你,自己的主观意识已经把你对一个人一些事给蒙蔽了。所以在了解一个人,不妨先了解他的心性。这一点上黛玉善于观察,即使她内心并不认同一个人,但她明白自己的地位,她如同一股清流那般在这混沌的世间,还能保持着自己的洁身自好。质本洁来还洁去强于污淖陷渠沟,这句话的意思从字面看,意思是花朵清洁地飘落,也让它清洁地去,比落在沟渠里与脏的臭的混在一起好。

黛玉有一次葬花遇到宝玉,宝玉说将花撂在水里,黛玉不赞成,说这里的水干净,可是流出去之后就会有秽物了。不如埋在土里,随土化了干净。其实这是黛玉高洁品质的象征。在压抑的现实里,她宁愿像花朵一样维持自己的高洁,即使死去,也要清清白白。

我欣赏黛玉之美,因为她把人性真善美的那面展现了出来,虽然现实中并没有真正这样的人存在,可能是曹公心中的理想状态对于人性善良的渴望,在这混沌的世间,那一股清流便是自己心中的最爱。

陈晓旭自己曾经写过这样一段广告词:她系出名门,丽质天成,秀其外而绝无奢华,慧其中却内蕴悠远;壮士为主洒泪,英雄为主牵情。个中滋味,尽在五粮春。名门之秀,五粮春。如今,这句广告词“名门之秀,五粮春”已经几乎和五粮液这个老品牌一样深入人心。纵然她成了身家上亿的成功人士,仍未改掉身上那股独特的诗人的气质,她可以”通过自己的努力,让父母家人过更好的生活”,也可以反省“我发现物欲的增长并没有给我和家人带来真正的快乐”,并最终选择皈依佛门。

一场轮回一场叹

《红楼梦》三十回中,宝玉与黛玉闹了别扭,黛玉表示:“你也不用哄我,从今以后,我也不敢亲近二爷,二爷也全当我去了。”宝玉听了笑道:“你往哪去呢?”林黛玉道:“我回家去”宝玉笑道:“我跟了你去。”林黛玉道:“我死了。”宝玉道:“你死了,我做和尚。”而在高鹗给出的结局及普遍认可的结局中,宝玉也果真出家做了和尚。可谁也不承想,陈晓旭最后竟也出了家。

2007年的春天,“陈晓旭剃度出家”的消息震惊了整个娱乐圈而在这之前,她已被查出罹患乳腺癌因为不愿意身体有残缺,一直拒绝做手术,剃度后,她选择去了深圳,那里,四季温暖,城市干净,道场窗外鲜花盛开大概是为了应验“自古美人如名将,不使人间见白头”的残忍,2007年5月13日,陈晓旭最终还是因为癌症在深圳病逝,年仅42岁。

一曲红楼,一段感伤,在春残花落前,陈晓旭以出家、离世的方式,一人完结了宝黛两人的命运,匆匆走完了她42年的人生。生于秋叶静美的晚秋,逝于春残花落时的暮春。这是她的宿命。生为晓旭,死为黛玉,她终究在现实中演绎了红楼梦一场。天上多了个陈晓旭,世间再无林黛玉,愿你在太虚幻境安好!(完)

注:如果您也想对本文发表观点、看法或感受,请点击此处。

如果您钟意上方作者的文章,请用微信(Wechat)APP扫描下方二维码打赏作者。

推荐链接

▲讲坛小记丨遇见惜珍——一位上海作家眼里的四川北路

▲海派女作家朱惜珍的家庭教育智慧

▲听作家朱惜珍讲衡山宾馆的前世今生

▲永不飘散的风情——谈上海的历史文化风貌区

▲2016上海书展特别报道 朱惜珍:上海马路让我魂牵梦萦

▲新书分享会|朱惜珍:发现武康路上的尘封往事!

▲海派作家朱惜珍为小学生讲授"万航渡路的故事"

▲作家朱惜珍:上海老洋房装点我的梦境,沪上旧风景铸就我的文字

▲2018年1月20号上海虹口图书馆现场讲座:当前我国周边地区的热点问题图辑

▲2018年05月19号上海虹口图书馆现场讲座:揭秘雍正皇帝继位之谜图辑

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会沈轶伦女士专场

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会刘常津先生专场

注:非本网站内容冬网概不负责,未经本站同意,不得转载本网站之所有信息及作品。 |