|

泰国于1949年,以自由的名义,对国家进行了重新的命名。从此,这个在亚洲中南半岛版图上的神秘古王国,摇身一变,成为了向着自由进发的多彩国度。

从“天使之城”曼谷一路走来,青山不断,田园万顷。远离繁华,北碧却有着独特的安详和生机,就在那样的一种安详中抵达桂河岸边。站在桂河大桥的桥头,眼望着夕阳下静静流淌的河水和无声的桂河桥,使人难以想象这里发生过的悲惨故事,而只有安放在桥头的美军投下未爆炸的炸弹提示着我们当年那场惨烈的战争。

往曼谷西北方向驱车2个半小时,是有着山水之灵气的北碧,泰文原为干乍纳武里,泰人简称干武里,华侨则称北碧府。在位于这条静静的大桂河与小桂河两条河流的交汇处,横卧着一座看起来并不太起眼的铁路桥。各国游客你来我往,只见当两人碰面时,有一人在铁路旁避让。它是二战中,日军迫使联军战俘和劳工修建的,被称为“死亡铁路”咽喉的泰缅铁路上重要的桥梁——桂河大桥。根据作家皮埃尔·博勒以这座桥和它的故事为原型讲述的《桂河大桥》,成为西方世界的畅销小说。

一

在北碧府火车站不远处,是一座按西方式样修建的二战盟军士兵公墓,不大的墓地埋葬着6982个来自英国、荷兰、澳大利亚、马来西亚、印度、新西兰、加拿大和缅甸等盟军战俘的骨灰,这些人大多是在修建“死亡铁路”时劳累致死,很多是墓碑上没有名字的“无名英雄”。公墓里绿草萋萋,鲜花丛生,红艳欲滴的玫瑰就盛放在刻着十字架的小小幕碑旁,使这些盟军士兵的墓志铭简洁而深刻。来到这里的游客都会不由自主地向英雄们鞠上一躬。

盟军墓地是北碧府著名的历史纪念景点,墓园中常年游人如织,却没有一点喧哗。墓园正中,一座高高的白色十字架巍然伫立,上面镶着铜铸的西洋刀剑。兵火无情,战俘的尸骨今已无存,唯有这片寂静的墓园,因其安宁而成为当地学生复习功课,甚至当地青年情侣谈情说爱的场所。今昔沧桑,墓园的变化正如那朵开在墓碑旁的红玫瑰,红得如此眩目。

“虽然时空阻隔,我们记得你。——妈妈和威尔。”这是英国士兵H.W.Miller的墓志铭。“耶稣说:‘凡劳苦担重担的人可以到我这里来,我就使你们得安息。’”这是英国炮手L.PEARCE的墓志铭。

尽管命运悲惨,但他们最终得到了有尊严的长眠。对比当年那些华人劳工最后的命运,人们不禁唏嘘:“1945年9月24日,从泰缅铁路的缅甸境内工程起点丹彪扎亚开始,到10月10日,以泰国佛统府为结束,13位前盟军战俘共在铁路及附近地区的144座墓地中找到10549个墓穴,只有52个搜寻计划中的墓穴没有找到。”“泰缅铁路令人心生悲伤的一点是,没有一名亚洲劳工埋葬在可识别的墓穴中。迄今,只有三名可确认身份的亚洲劳工遗骨被掘出,然后又被安葬,但他们的姓名无人知晓。”

而认识举世闻名的桂河大桥,是因为大卫·里恩执导的那部堪称史上最出色的战争片之一的《桂河大桥》。巧的是,就在我再度去泰国旅行的前夕,原来只是打算参观“死亡铁路”,寻访这个曾经获得第30届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳男主角、最佳摄影等殊荣的发生地。电影频道里又播放了这部英国影片,不知是因为电影反映了当时修建这座桥的残酷和血腥,还是因为演员们个个演技精湛,总之,它留给我的印象深刻而具体,十分令人向往。

到达桂河桥时已近傍晚。天边最后一抹夕阳落了下去,这让缺少了光线的桂河桥看上去黑黢黢的。暮色中,桂河桥的桥身如同嶙峋的骨架,丝毫不觉伟岸,反倒显得低矮而又孤独。远处响起了火车的鸣叫声,走在桥身上的游客吓得直往两边躲,朋友说没事的,这是观光列车,花上100铢就可以在这条铁路上走一段呢。

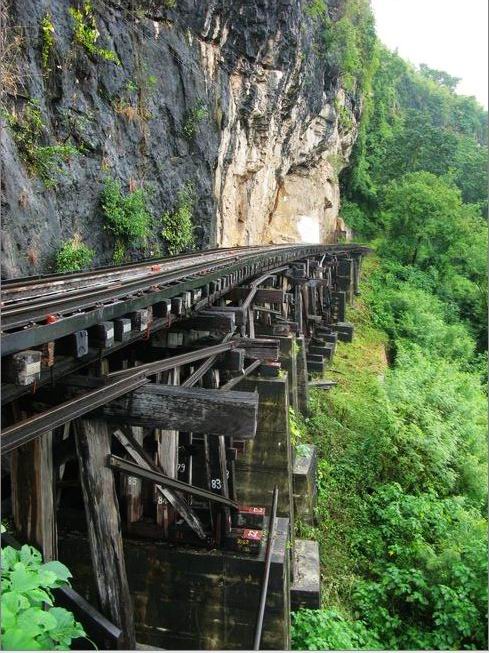

我发现,桂河大桥的一边地势很是平缓,但过了河便是连绵起伏的险峻群峰。有的铁路地基就开凿在悬崖绝壁之上。

眼前的桂河大桥,让我思绪万千!日本军国主义者为了抢夺欧美国家在东南亚殖民地的资源,为在中南半岛开辟新的铁路线,以便运送军队和战备物资。据资料记载,1942年初,日军侵占泰国、马来西亚、缅甸、菲律宾等东南亚六国后,当即下令修建一条从北碧府到缅甸三佛塔山口的铁路,以取代遥远的海路。可这项工程非常艰巨,不但要穿过充满瘴气的雨林,越过崎岖的山路和惊险的急流,还要劈山筑路,过河造桥,这几乎是一项艰巨到不可能完成的任务,侵略者竟强征了英国、荷兰、澳大利亚等国战俘和泰国、缅甸、马来西亚当地劳工(大部分为华人)约27万投入筑路。设计师最初认为完成这项艰巨的工程至少需要5年。然而,日本方面给出的期限只有1年半的时间,最终有超过1.6万名联军战俘和10多万名劳工死于这项残酷的工程中,平均每公里就要付出250条生命的代价,幸存者称之为“死亡铁路”。

走出盟军公墓,穿过一条街,就能看到北碧最权威的历史机构——泰缅铁路博物馆和研究中心,这里详细列出了二战时期日军和战俘在泰缅铁路上的死亡人数。“马来亚(包括本土马来人、泰米尔人、华人)42000人,缅甸40000人,英国6904人,爪哇2900人,澳大利亚2802人,荷兰2782人,华人(来自新加坡)500人,美国131人,日本和韩国1000人。另有175000缅甸人在到达缅甸丹彪扎亚站前死亡。”而对于这一公然违反海牙《陆战法规和惯例公约》的行为,时任日本陆军次官并代东条英机掌管陆军省的木村兵太郎置若罔闻,东条则直接下达指示——战俘要想活命就必须劳动。

据了解,当时被日军强迫在湿热的泰国修建“死亡铁路”的战俘每天的“工资”是1铢,约合人民币2毛钱——如果他们能活到战后的话。然而,大多数人都死掉了。粗劣的饭食、缺医少药、日军士兵的鞭挞和折磨、热带昆虫带来的疾病……将这些壮年男子的生命一一夺去,变做了墓地中的一方方小小的墓碑,高不过10厘米,宽不过一尺,便是一个生命最终的痕迹。

1957年的好莱坞电影《桂河大桥》真实地反映了这段历史,在日军24小时的监视下,联军战俘裸露着上身在河流和山地干活。可以毫不夸张地说,每一段铁轨,每一块枕木下,都是冤死的魂灵。

二

听说桂河大桥原来是一座木桥,几经美军飞机轰炸早已毁坏了,只有在枯水期才能看到大桥的残迹。如今我们看到的这座桂河桥是后来重建的铁桥,至今仍在通车。名字虽然叫做桂河大桥,其实它一点也不像大桥,桥长不过几十米,步子跨得大一点,10多分钟就能从桥的这头走到那头。

为体验“死亡铁路”,我随众多的西方游客来到一个名叫“塔基兰”的乡村小火车站。正逢雨季,潮湿的铁路上生满蘑菇,上百个西方人拥在小小的站台上,等候列车到来。火车仅在这个小站停留3分钟,大家蜂拥而上,将全部过道站满。车上没有扶手和空调,一切都保持着原始的简陋。随着“咯吱咯吱”的声音,火车缓缓向西,没多久就驶到了“死亡铁路”最出名的路段——“探卡赛”。

探卡赛这段铁路依山而建,右边是高山,左边是悬崖,崖下是混浊奔流着的桂河。铁路完全靠当年战俘用最原始的工具搭建出来的支架撑住。火车方一开到探卡赛,只听剧烈的“滋溜”声大作,车厢巅荡,一些行李从行李架上跌落,乘客们在没有扶手的车厢里站立不稳,东倒西歪,不断发出阵阵惊呼。此时最好的观景点就是车厢左边,可以伸出头去拍摄铁轨和列车。然而,正当游客们涌向左边时,不少泰国人大声劝阻道:“不要全挤到左边呀!危险!”的确,如果本已超员的列车上的全部游客都挤在左边的话,火车向左倾覆、坠下悬崖的可能性也不是不存在。

从探卡赛站下车后,意犹未尽的我又返回到悬崖,用双脚又走了一遍“死亡铁路”。悬空的铁轨就架设在黄浊的河水上,处处泥泞与潮热。想当年,战俘们也是在这样的气候中冒死修建这条铁路的吧?在泰国雨季,连站着不动都能感到呼吸困难的北碧府,缺吃少穿、没医没药的战俘是如何用简单的铁锤和凿子、提前近4年修建成这条庞大的铁路呢?这里的每处历史,都记载着二战时日军的罪行。

沿着铁路桥横跨桂河水,我竟在另一头丛林间的西南角,发现矗立着一座“孤军永存”纪念碑,吸引着过往旅人的目光,隔河相望,碑前的

“华军碑”招牌很是显眼。我有些惊异,立刻寻碑而去,一段不为人知的历史这才在我脑海中慢慢映现。

1942年2月,国民政府派出了中国自甲午战争以来第一支应国际请求作战的军队,远赴缅甸,展开对日作战。正是这支被称为“远征军”的10万大军,在滇西、印缅的广堥土地上,抗击日军,保卫了中国西南大后方,并重新打通了国际交通线——滇缅公路,是东南亚战场的主要抗日力量。

也正是这支军队,因补给不足,后援不济,死伤达数万之众。回国之路千里迢迢、九死一生,很多被打散的士兵,遗留东南亚,隐姓埋名。其中第五军在出国作战前共有4.2万人,战斗中死伤0.73万人,而在撤退中死伤竟达1.47万,也就是说有4万多官兵是在穿越缅北野人山中非战斗牺牲的。

而回到本土的军队,又不幸拿起枪支卷入国共争斗的民族悲剧。幸存之人,或退到台湾,或南下泰缅,命运凄惨。同样是这支军队,因河山易帜,在很长的一段时间里被中国的历史教科书抹去。

时过境迁,直到2010年,热播的电视连续剧《中国远征军》,才讲述了以世界反法西斯战争中亚洲主战场之一的中缅印战场为大背景、以印缅战场、中国腾冲、陪都重庆为主场景,讲述了第200师和新38师两支传奇之师为代表的中国远征军在缅甸同古战役、仁安羌战役、野人山大撤退,云南滇西大反攻等重大历史事件中悲壮经历的故事。据云南的朋友讲,在云南、广西等一线,有若干坟场,埋葬着远征军的遗骨。有许多民间志愿者团体,建立了关爱远征军烈士网站,为大陆各地的烈士家属在边境省份寻找墓碑。

三

来北碧参观桂河大桥的,多是西方游客。他们熙熙攘攘地乘坐着观光小火车,穿过220米长的大桥。倘若不留意纪念碑底小小的英文,CHINESE

SOLDIER MONUMENT(中国士兵纪念碑),游人们很难知道这座孤碑的含义。北碧大大小小的历史博物馆,对中国远征军也着墨甚少。

修建这座纪念碑的,是一位叫梁山桥的泰国华侨,他与远征军有渊源。梁山桥原籍湖北武汉,其姑父曾是中国远征军第66军上尉。30多年前来泰谋生的他,“一开始,根本没想过要做远征军这件事”。

在异乡,他做过外贸,在寺庙讲过经,后来辗转来到北碧,参与当地旅游开发,在桂河大桥旁卖过佛像、烟叶、玉器。他娶了一个泰国妻子,生了一儿一女。

他称,真正了解中国远征军,源自一段特别经历:在泰国的原东南亚抗日青年军指挥官蓝东海请他为自己代写回忆录。从蓝东海口中,他听说了很多远征军艰苦卓绝的战斗故事。

因为种种原因,书没写成,蓝东海在91岁高龄去世。梁山桥称自己心怀内疚,想把远征军纪念事业做下去。而为远征军建纪念碑,是蓝东海的一个心愿。

在北碧,梁山桥结识了台湾旅泰商人洪庭章,后者小时候住在曾任远征军新38师师长孙立人家附近,一直关注远征军历史。两人计划在桂河大桥畔为远征军立碑。当时,北碧有英、澳、美、荷等盟军战俘的公墓,有日本阵亡将士慰灵碑,唯独没有中国军人的纪念碑。

一次接受采访时,梁山桥说:虽然,中国远征军在缅甸战场浴血奋战,不在桂河,但英美军也不是死在桂河,却一样在桂河大桥这个二战纪念地的博物馆获得纪念,这让他也想在这里立碑纪念他们。两人为此到处募捐,但人们觉得他们在骗钱。带着赌气的心态,梁山桥和洪庭章自己动了手。洪庭章先买来木板,做了一块中国远征军阵亡将士灵位。

2004年,在桂河大桥东北角的空地上,梁山桥把高6.4米的中国远征军纪念碑建了起来。这得益于当地一个亲华“地头蛇”的支持。梁山桥觉得,后者支持,主要是想“搞旅游”。

选址也有讲究——隔着一座华人建的战争博物馆,不到50米的另一头,就是维护良好的日军阵亡将士“慰灵碑”。“我们不服气,就把中国远征军纪念碑修在这里。”梁山桥说。

他回忆,中国远征军纪念碑建成后,起到了凝聚当地华人人心的作用。很多北碧华人在节日前来祭拜和磕头。但三个月后,纪念碑所在地的泰国地主不再允许纪念碑存在。梁山桥怀疑,这是当地日本势力施压的结果。二战时,日本一度将泰国视为盟友,两国关系友好。日军战败撤离后,北碧留下了不少日裔,至今有一定势力。此外,“在很多当地人眼中,战争是日本与英美打的,中国远征军根本没有地位”。梁山桥说。

2005年,在一位澳大利亚华裔帮助下,他在河对面的空地上重新立起纪念碑。这片地属于泰王,当时是一片荒草。梁山桥还将木制的远征军将士灵位换成水泥碑,下书四个字“大国之魂”。灵位碑紧挨着当地小商贩的厕所。在纪念碑旁,他放置了捐款箱,上方的木板写着大额捐款者的名字。

泰国有一条不成文的法律规定:对占地10年以上的建筑,不会强拆。但二度落成不久,纪念碑就遭遇厄运,又两次被拆。

第一次拆除在2012年11月。当地警察开着警车找到梁山桥,称纪念碑妨碍了声光表演,必须拆除——每年12月,当地会在桂河大桥举行声光表演,再现二战战斗情景。梁山桥认为,这完全是借口。很快,当地政府使用推土机,将纪念碑拆除并推到旁边的树林中,“像被历史遗忘的孤魂野鬼”。10天后,梁山桥在原地复建,耗资1万泰铢(约2000元人民币)。2013年,同样情景再次发生。当时,中日钓鱼岛争端正处于白热化阶段。为了保住碑,梁山桥托人找了泰国政府高层,但最后碑还是被拆了。推土机在地基上留下的铲痕,至今清晰可见。再度修复时,梁山桥做了妥协:将纪念碑在原地基上往后移动3米。

为了让纪念碑有永久的安身处,他想买下这块土地,但未能如愿;想租,手续也一直办不成。他称,有日本财团也打算买下这块地,泰国当地政府任何一方都不想得罪,局势僵持至今剑碑四面撰写着:

“孤军永垂”

“中华英烈浩气长存”

“华军威立不败之地”

“中国远征军功高如天”

桂河怨

桂河水,清也浑

恰如乱世假拌真

大战一定败与胜

谁真英雄且不明

叹我中华远征军

十万将士变孤魂

死无葬身地

白骨化泥尘

功高如天无人间

桂河水,浑也清

人间恩怨诉不尽

青天白日暗垂泪

愧对炎黄子和孙

四

除了远征军纪念碑之外,2008年2月,梁山桥和家人一起,又在桂河大桥西北侧的中国佛寺背后,建起了一座孤军墓。钢筋水泥是梁山桥买的,耗资4万多元人民币。地也是买的,有1000平方米,耗资约10万元人民币。墓地的外型是一个国民党军士兵头像,原型是中国远征军华侨烈士马克武。士兵的眼睛是梁山桥模仿自己的眼睛塑的。他没学过泥水活,墓体墙皮抹得有些不平。坟前放着一排装饰用的水泥炮弹,还有一处小祭台。梁山桥说:自己曾经收购了6颗二战时期的炸弹,放在墓前,都被盗走。建墓用的钢筋堆在院子里,也一夜被偷光。因为操劳过度,2010年,他的泰国妻子病逝。墓地建成后,一开始,士兵头像上没有青天白日旗帽花。直到一天,一个泰国小女孩经过,问自己的父母:“这是什么地方?”父母告诉她:“这是纪念日本朋友的。”这话让梁山桥很难过。后来,他增加了帽花。他还制作了一个花圈,每次祭拜都拿出来,上面写着:“中国老百姓,世界反战人。”

……

感受无须多说。我只希望在我的有生之年,能看到我们的国家成为一个尊重个人的国家,既敬重死去的人,也尊重活着的人。

麦克阿瑟曾经说过:“老兵永远不死,只会慢慢凋零”。我要说:老兵不死,他们永远活在有良知的人的心里!此刻,我的目光牢牢地盯在桂河桥头美军投下的两枚没有爆炸的炸弹上,它们倔强地竖立着,与平静而又温婉的桂河以及热闹繁荣的街市形成强烈的把反差。是啊,今天的桂河大桥已经很难让人联想起曾发生过的悲惨故事,但我宁愿相信,这两枚炸弹一定努力地想传递着一个信息:忘记过去,就意味着对历史的漠然!(完)

推荐链接

▲谎言与真相的博弈——邂逅长篇纪实文学《重返1976:我所经历的“总理遗言”案》

▲讲坛小记丨遇见惜珍——一位上海作家眼里的四川北路

▲海派女作家朱惜珍的家庭教育智慧

▲听作家朱惜珍讲衡山宾馆的前世今生

▲永不飘散的风情——谈上海的历史文化风貌区

▲2016上海书展特别报道 朱惜珍:上海马路让我魂牵梦萦

▲新书分享会|朱惜珍:发现武康路上的尘封往事!

▲海派作家朱惜珍为小学生讲授"万航渡路的故事"

▲作家朱惜珍:上海老洋房装点我的梦境,沪上旧风景铸就我的文字

▲2018年1月20号上海虹口图书馆现场讲座:当前我国周边地区的热点问题图辑

▲2018年05月19号上海虹口图书馆现场讲座:揭秘雍正皇帝继位之谜图辑

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会沈轶伦女士专场

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会刘常津先生专场

注:非本网站内容冬网概不负责,未经本站同意,不得转载本网站之所有信息及作品。 |