|

上图说明:香港岛

香港是世界闻名的国际化大都市,曾被誉为英女王皇冠上一颗璀璨的明珠。

岁月,记录着一个多世纪以来中国人民为香港回归祖国怀抱坚持不懈的奋斗历程,也记录着祖国对香港700余万同胞的拳拳深情……

一

香港自古以来就是中国的领土,世世代代中华儿女在这里繁衍生息。秦汉时代,香港已处于中央政府有效管辖之下。随着行政建制历代几经变迁,香港先后隶属南海郡香禺县、东莞郡宝安县、广州府东莞县和新安县。唐朝时已是中外海上交通的要冲和国际贸易的重要商埠,中央政府曾派兵在香港驻守。明清时代在香港修筑炮台,抵御外患,成为海防要地。

香港这个名字的起因,众说纷纭,最多的说法是历史上,广东东莞沿海盛产一种沁人心脾的香木,称之为“莞香”。如今,香港地区叫做香港仔的一带逐渐发展成为这种沉香出口的集散港口,香港因而得名。另一说法是,从前岛上东南部的小渔村有一股清泉常流入海,泉水香甜甘美,过往船只多来此提取饮用,称之为“香江”,香港之名由此而起。

18世纪末、19世纪初清朝嘉庆年间,中国国力开始衰落,而世界资本主义力量迅速发展,开始向外侵略扩张,开辟新的市场。老牌资本主义国家英国,从1800年前后开始从中国大宗输入茶叶、丝绸、布匹等货物。由于中国是自给自足的自然经济占统治地位,从英国进口工业品为数不多,因此,英国在对华贸易中长期处于逆差的地位。为了改变这种不利状况,英国商人处心积虑,终于决定勾结政府从事走私鸦片的生意,谋求对华贸易的盈余。结果,鸦片的大量输入,不仅使中国的白银滚滚外流,还严重毒害了中国人民的身心,造成中华民族的深重灾难。1839年3月,林则徐奉清朝道光皇帝之命赴广州禁烟,在虎门一举销毁了收缴的英国商人的全部鸦片,这就是历史上闻名中外的虎门销烟。

上图说明:1945年9月香港皇后大道

英国政府不甘心失败,1840年6月,派出了由48艘舰只、4000多人组成的“东方远征军”,侵犯中国南疆,鸦片战争爆发。由于,清政府软弱无能,侵略军先后攻陷厦门、宁波、上海等地,兵临南京城下。1842年8月29日,清政府在南京长江边的静海寺内被迫和英国签订了中国近代史上第一个不平等条约——《中英南京条约》,除赔偿白银2100万两外,还开放广州、厦门、福州、宁波、上海5处为通商口岸,将广东省珠江口外,濒入南海的香港岛割让给英国。1856年10月,英国又寻衅挑起第二次鸦片战争,伙同法军攻入北京,纵火烧毁了瑰丽的圆明园。1860年10月24日,英国强迫清政府签订城下之盟《北京条约》,除赔偿800万银两外,割让了九龙半岛界限街以南的地区,也就是现在的九龙。1898年6月9日,英国又乘中国在中日甲午战争中失败、列强在中国划分势力范围之机,逼迫清政府签订《展拓香港界址专条》(俗称新界租约),强行租借九龙半岛界限街以北、深圳河以南的大片领土,以及附近的235个大小岛屿,租期99年。通过上述3个条约,英国共占有包括香港岛、九龙和新界总面积达1104平方公里的中国领土,也就是现在整个香港地区的面积。

对于《南京条约》、《北京条约》和《展拓香港界址专条》,清朝政府推翻后,中国历届政府从来没有承认过,但也没有力量把它们废除。如辛亥革命后,北京政府在1919年1月,第一次世界大战结束后的巴黎和会和1921年12月的华盛顿会议上,两次提出收回包括新界在内的租借地问题,遭到英国顽固拒绝。1941年12月,太平洋战争爆发后,英国鉴于联合抗日形势的需要,被迫与中国谈判“放弃在华治外法权及解决有关问题”的条约。国民政府在草拟的中英新约条款中,乘机提出归还九龙租借地的要求。但是英国坚持其殖民地的立场,拒绝同中国谈判新界和香港问题。

二

1945年8月15日,日本战败终战后,中英两国就香港日军受降和接收权问题的争执,以英方获胜告终。英军登陆后建立了军政府,恢复了对香港的管治。

18日,中国战区最高统帅部下令国民革命军第二方面军司令长官张发奎接收香港。张发奎下令新编第1军(孙立人部)、第13军(石觉部)沿九广铁路推进九龙、香港,解除当地日军武装;日军香港防卫队于宝安(今深圳)向第13军投降。

23日,蒋介石电告美、英两国,同意任命英国官员代表蒋介石受降,允许中、美两国参加受降仪式。8月27日,英军舰队在英皇家海军少将夏悫指挥下,向香港推进。同日,蒋介石电告杜鲁门,重申香港由他受降,因此授权夏悫在香港代表其受降,要求杜鲁门指示麦克阿瑟对夏悫发出指令。蒋介石另告英国驻华大使薛穆,如英国擅自受降,中国必予抵抗。8月29日,中、英两国达成协议,授权夏悫在香港代表蒋介石及英国受降。9月16日,夏悫代表中国政府及英国,在中国军事代表团团长兼军政部香港特派员潘华国少将、美国代表威廉逊上校及加拿大代表凯氏上校见证下,在香港总督府接受日军冈田梅吉陆军少将和藤田类太郎海军中将签署的投降书。

上图说明:中英街界碑

进驻广东的第二方面军原来是奉命进入香港的部队,该部上下对于丧失香港日军受降权深感不满。许多官兵在深圳一带面对分界线另一方的英军岗哨,怒火中烧。某日,有数名日军俘虏和汉奸分子逃入英界,中方一个连前去追捕,被英方军警拦阻,双方冲突中一名英军被打伤。中方排长带领土兵高呼“收回港九”,并鸣枪示威后撤回。这类摩擦事件曾多次发生。

问题不仅出自中国部队下级官兵,当时的张发奎也经常流露出对港英当局的对抗情绪。这位在北伐时期率领“铁军”征战,高呼“打倒列强、铲除军阀”的将领,对于未能挥军进入香港一直耿耿于怀。次年2月,第二方面军建制改为“广州行营”,张发奎出任行营主任,掌管两广的党政军大权。张并不愿就职,他心仪的是海南。此后,粤港军方在多方面仍时有摩擦和纠纷。

事有凑巧。张发奎突然接到蒋介石由战时“陪都”重庆发来的密令,从10月开始,陆续将其部队主力经香港北运。背景是,当时中共原抗日部队已有10万之众进入东北,并创建根据地。而国民党的精锐之师还远在西南、华南,鞭长莫及。虽然,国共双方正进行和平谈判,但内战已经开始。国民政府要求英国允许其部队由广东经香港船运北上,美国提供运输支持,前去抢占东北地盘。于是,广东军方与港英之间的一幕对手戏出台了。

三

1945年10月下旬的一天,驻守新界边境的港英哨兵被突如奇来的情境吓得目瞪口呆,全副美式装备的国民党部队跨越边界线,浩浩荡荡进入新界,向九龙进发。事缘于“广州行营”接到重庆的命令:“即以第13军开入九龙候船北运。”张发奎认为,外交事务中央负责,我们只执行命令,于是,在未征得港方同意的情况下,就将一个宪兵排强行开入九龙,进驻九龙塘。这支部队在九龙塘驻地占用民房和公共场所、封锁交通、设立警戒线,使用“国币”购物,一时造成了紧张气氛。

这下急坏了的港英当局,再三要求与广东军方进行协商。10月下旬,“广州行营”参谋处长兼情报队队长李汉冲少将到香港,代表张发奎与英方谈判。

驻香港英军总司令菲士廷少将要求双方共同规定过境部队每次人数、停留天数、行动范围、纪律维持等细则。经反复争议后达成原则协议:

1:中方国民党部队每一次(批)过境人数不超过5000人,但如美国运输船增多,则不受此限,增加人数通报英方。

2:过境部队每次(批)在港停留不超过72小时,但如受天气及船期影响则例外。

3:过境官兵候船期间,可在九龙地区自由活动,但不能去港岛,而经部队批准有特殊需要者不受此限。

4:双方共组纪律执行队,广州行营和驻港英军各派一个宪兵连参与,过境部队的师级单位再派一个营协助。

5:过境部队在规定活动范围之外行动时,军官可携自卫枪械,士兵一律不得佩带武器。

6:过境部队军官在港九任何地区行动,不受港英军警的盘查,仅由纪律执行队约束;过境部队官兵在港九境内发生涉及法律的事件,均由中国军方处理,英方无法律管辖权。

这些协议由双方制订命令,付诸实行。

上图说明:1946年初,英军驻香港总司令菲士廷(站立者)访广州行营与张发奎(右1),左1系广东省政府主席罗卓英

从以上协议内容来看,双方都作了让步。广州方面,张发奎为首的高级将领预先内定了几条原则:

1.应考虑国家主权问题,而不局限于部队过境一事,争取在港九地区,至少在九龙有长期驻军权;

2.维护中国军队的尊严和地位,必须坚持独立的军事法权,不受港英法律的任何约束;

3.关于部队纪律的维持,应以中方为主,不能任由英军插手。这些原则反映出国民党广州军方领导人对港英的强硬立场,而这个立场又得到广东省参议会以“民意代表”名义的支持。当时,争取长期驻军权的要求,虽然是不现实的,英方也是绝对不会答应的。重庆的国民政府从外交角度亦不会支持这个主张,蒋介石就曾批评过张发奎的一些有关“收回香港”的言论,并责令他“约束部属”。至于独立军事法权和“以我为主”维持部队纪律的原则,显然是英方被迫让步的成果。

港英方面虽然由陆军代表出面谈判,似乎完全是两军之间事务性的操作问题,其实幕后的决策者是伦敦的外相。英国人将这件事的处理原则服从于他们的亚洲以至全球利益。首先,不允许有任何影响英国在香港的管治权的协议;其次,不涉及管治权的临时性事项,可以灵活处置。英国人明白,国民党的部队过境是暂时的事件,尽快将他们送走便是。即使双方发生摩擦,也应息事宁人。一位国民政府驻港外交官对李汉冲透露,英国人目前处事非常小心。据说,太平洋美军统帅麦克阿瑟曾提出,九龙可以由中美两国驻军,伦敦方面十分烦恼。他们担心,一旦与国民党官兵的冲突引发,美国借口调停,派兵进驻香港,那就后患无穷了。为此,英国太平洋舰队司令福拉塞上将和菲士廷总司令曾赴广州拜会张发奎,以示修好,并暗示某些国民党过境部队有不良行为,也属于“区区小事,不必惊动将军。”由此看来,英方在协议中作些让步,完全是符合其整体利益的策略。但允许“广州行营”宪兵连驻港维持军队纪律一项,后来发现“上了当”,这会成为变相驻军,于是要求广州方面将官兵撤走。

当时,粤港之间没有出入境管制,居民可自由来往,军人以个人身份也有此权利。1946年2月后,英方要求“广州行营”限制军装人员赴港,并规定,中校以下军官必须持有特殊证明,才能携带武器进入香港。于是,广州方面一切变相驻军的意图都落空。

四

广九铁路恢复通车之后,一列列满载兵员、大炮、卡车的专列,不分昼夜从广州、东莞等地开往九龙。从1945年10月至1946年6月,总共约10多万国民党部队搭乘美舰经香港北运,其番号包括13军、新1军、第8军、第93军(卢濬泉部)。

当军运列车隆隆越过罗湖桥进入新界时,铁路两旁的英军哨兵默默注视着。车厢内有人向英军挥手,也有人做鬼脸。“Hello!”一位曾在缅甸与英军一起并肩与日军作战的军官大声叫喊。

九龙半岛街头,尤其是太子到尖沙嘴的弥敦道一带,顿时出现了一道风景线。美军吉普、GMC十轮大卡车疾驰而过,车身多B1A或13A等标记。曾有人目睹一辆中吉普在弥敦道闹市行走,突然停下阻塞了交通,车上下来2名军官,进入商店购物,许久才出来将车开走,站在路旁的港英警察不敢干涉。闻说某天有位新1军士兵驾车,撞倒2名行人后扬长而去。也发生过英警与他们互相殴打的事件。

上图说明:1945年9月16日,日军代表之一岗田梅吉少将在香港总督府在降书签字

某日傍晚,2名“广州行营”派出的宪兵在九龙南部油麻地上海街巡逻,碰巧英国警察驱赶小贩,一位老妇被推倒在地,英警抢走她的货品。这2名中国宪兵见状,实时上前向英警挥动拳头,并喝令:“不许欺侮中国人!”周围小贩拍手叫好。另一天深夜,旺角一家酒吧里,1个英国军官被1名新1军军官骂道:“你这洋小子神气什么?在缅甸见到日本鬼就逃命,全靠老子拚命才救了你们!”

这些国民党部队中,心怀强烈民族情感的青年不是少数。但他们却要由美国军舰运送去投入内战的战场,历史的悲剧竟是如此。

在香港候船北上的这些士兵,临行前,不同的人似乎有不同的感受。一位93军的云南籍士兵对前来采访的记者流露心声:“我们刚从越南受降回到南宁,就奉命经梧州、广州来到香港。打了8年日本鬼子,胜利了,大家都想回老家过太平日子,想不到……,唉!”而另一位相貌堂堂的新1军军官则表达了一种“骄兵”的心态:“我们去东北打共产党,很快就可以结束战事。论战斗经验和武器装备,共军都不是对手。我这次去,可能连枪炮声还没有听见,仗就打完了。”究竟他们离开香港以后的命运如何呢?

1945年9月16日,香港总督府内的日军投降签字仪式(左2系中国代表潘华国少将)

当年,美国协助运送去东北的国军部队约23万人,其中半数经香港海路北上。由于进入东北的苏军为了掩护东北人民自治军(1948年1月1日后,再由东北民主联军正式改称东北人民解放军。笔者注)在东北的扩充,藉口大连、葫芦岛、营口等港埠只能做为商用,横加反对,他们无法进入,就改在美军陆战队进占的秦皇岛登陆。这些全副美式装备的“精锐之师”登陆之初,以其绝对的军力优势,向东北民主联军控制地区,发动全面攻势。许多重要城市和交通线迅速落入其手中,中共则采取“让开大路,占领两厢”的战略。经过激烈较量,至1948年底,这些北上的国军部队,被基本上消灭殆尽。

最早进入九龙的第13军,该部于1945年10月24日,分批乘坐美国第七舰队运输舰队驶离香港,向南海、东海、黄海、渤海海域前进,于11月3日在秦皇岛登陆完毕后,随即先后攻占山海关、锦州、阜新、朝阳、凌源等地,进而控制热河(现承德及周围区域)。1947年3月,其第89师在对临江的第四次进攻作战中被歼灭,师长万宅仁潜逃。

1948年5月,隶属“北平行辕”主任李宗仁指挥。最终,于1949年1月21日,随国民党华北“剿总”总司令傅作义麾下20万官兵在北平(北京),接受中共和平改编。两天后,石觉(已调任第九兵团司令官)、李文(时任华北“剿总”副总司令兼第四兵团司令长官和北平防守司令)等嫡系将领表示,愿意保持军队稳定,不破坏和平解放,但必须带领师以上将领离开北平。1月24日,经傅作义同意后,蒋介石派飞机将石觉、李文等将领接出北平。此后,石觉曾历任“京沪杭警备总司令部”中将副总司令、“台湾防卫总司令部”中将副总司令兼台湾北部防守区司令官等职。

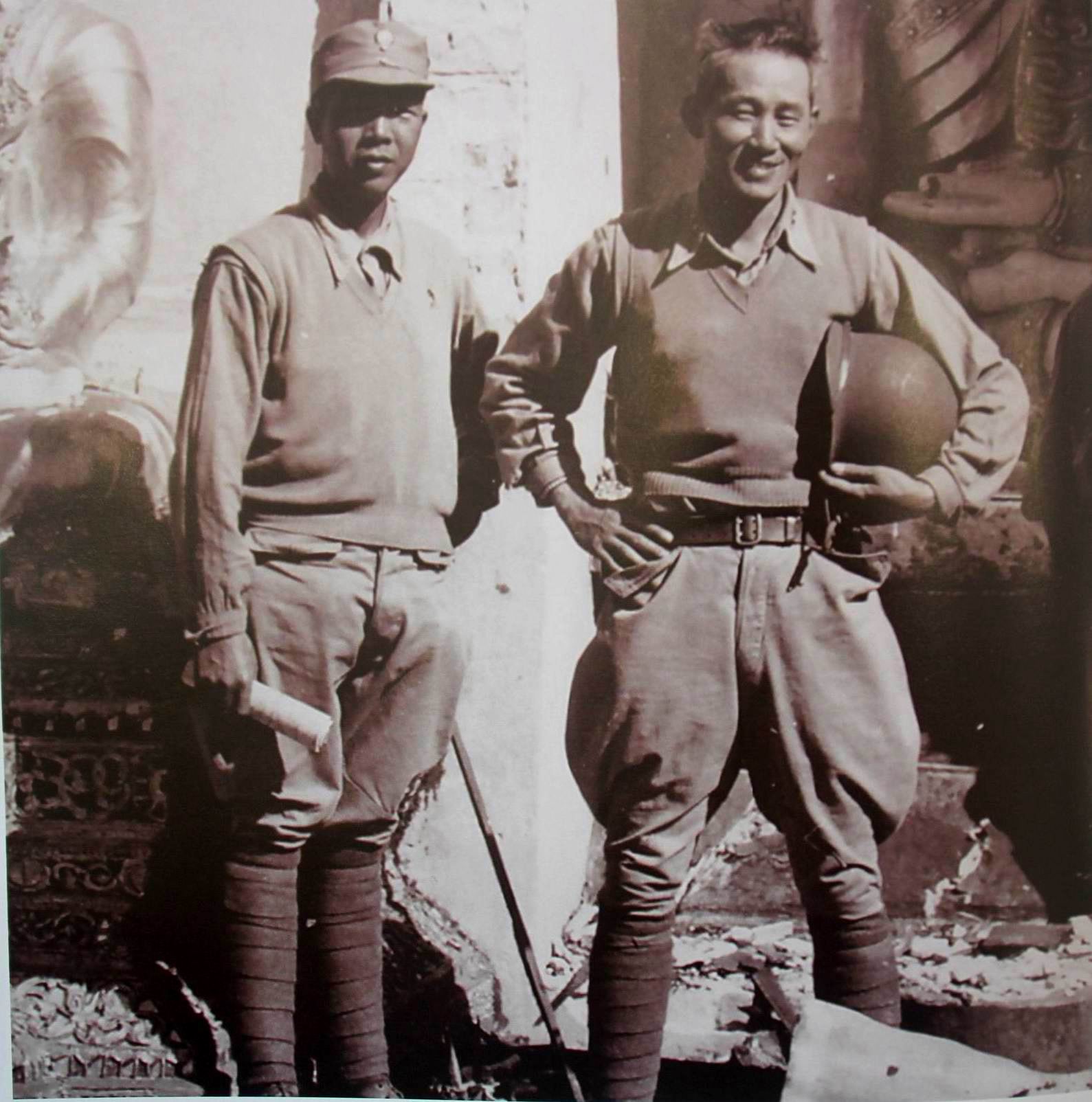

上图说明:中国驻印军新1军长孙立人(右)与其新38师师长李鸿

五

1945年8月15日,正挥师广州湾,准备“打到东京去”的中国驻印军新1军,在广西境内奉命前往广州受降。9月5日,新1军先遣队20多人到达广州。6日下午4点,在李鸿师长的指挥下,新三十八师3000多人乘坐数十艘船艇从广西戎圩镇出发,经佛山抵达羊城沙面码头登岸。9月16日上午,广州受降典礼在中山纪念堂内举行。新38师负责受降典礼会场的警戒,李鸿师长坐镇指挥。12月,新1军奉命经九龙,乘美军超大型登陆艇北上秦皇岛,接收东北。新1军前进指挥部就设立在九龙尖沙咀的半岛酒店内。12月5日,第50师师长潘裕昆将军作为中国军队驻香港最高指挥官,乘广九列车抵达九龙,之后被安排在此居住。1946年3月,该部在秦皇岛登陆后,沿铁路线推进,经锦州到沈阳、长春,曾参加著名的四平街争夺战。这支部队是国军“五大主力”之一,蒋介石曾发出手令:“新1军为国军命脉,必须慎重使用。”而东北民主联军则有句谚语:“吃菜要吃白菜心,打仗专打新1军。”

因抗战时期它在缅北作战表现出色,美军顾问团也对其在东北的战果寄予希望。5月23日,新6军和新1军进占长春,东北军事当局任命新6军军长廖耀湘为长春警备司令,由该军负责长春地区的“治安责任”。8月,新6军调离长春,由新1军接替长春地区驻防。可是,一年之内,这块“白菜心”就被吃掉三分之一。最后,于1948年10月,在辽西锦州战役中被全部消灭。原新1军的新38师被编入新7军(李鸿部)后,参加守卫长春,当解放军兵临城下之时,在东北“剿总”副总司令兼第一兵团中将司令官郑洞国率领下起义。

新1军的3位军长有着不同的命运。1947年6月,由新编第30师少将师长升任副军长的文小山于次年10月28日在辽宁黑山战场被俘;1951年4月25日,在江苏南京自杀身亡。首任(1944年5月1日)中将军长孙立人于1947年4月14日因升任东北保安司令部中将副司令官而离任,1950年3月17日,在台湾调升“陆军总司令部上将司令官”,1955年8月20日,因牵涉“匪谍”案离职后,遭长期幽禁。1947年4月,由第五十师中将师长继任军长兼长春警备司令的潘裕昆,这位曾于1945年10月,带领第50师150团在深圳东部布吉驻防(司令部设在当时的罗湖蔡屋围),于1948年率部加入廖耀湘的作战兵团,在黑山、大虎山地区与东北野战军展开辽西会战,10月27日战败后避居香港,于1949年8月参加“香港起义”,与44名国民党军政要员联名脱离蒋介石政权,支持共产党。

上图说明:潘裕昆(右)将军与菲士廷抗战期在缅甸北部

第93军,这支云南地方部队与“中央军”素有矛盾,蒋介石对其已不信任,于辽沈战役向解放军投降。该军的营团级军官被释放回家乡,其中许多人又重新被编入重建的93军,他们于1949年12月,在云南省主席卢汉率领下宣布起义,促成云南和平解放。

国军中的杂牌,也不乏精英队伍,粤系64军号称“铜军”,该军可视为北伐“铁军”第四军的分支。1937年7月7日,抗日战争全面爆发后,国民政府对全国军队进行改编,以第155师、第156师合编组成第64军,隶属第12集团军。1945年11月20日,第64军159师武装封锁澳门,断绝澳门与香山交通、贸易,谋收复澳门。慑于英美干涉,国民政府下令撤销封锁,行动宣告失败。

1946年5月,国民党军队进行整编时,第64军改编为整编第64师,隶属整编第19军。同年10月,该军由广东调入华东战场,先后参加了平度安丘、鲁南、莱芜等战役。1947年3月,该师先后参加了泰蒙战役、孟良崮战役、南麻朐战役和胶东战役等。

上图说明:张发奎(左)与李鸿步入广州中山堂(1945年9月16日)

1950年4月,该军在海南岛战役中被解放军重创,登船撤退台湾。从此以后,就再也没有一支“胜利之师”……(完)

上图说明:作者于深圳

上图说明:作者在深圳中英街内,身后即香港新界地区。

相关链接

●中华人民共和国香港特别行政区(维基百科)

●下载本文简体版(word格式)

●下载本文简体(pdf格式)

●下载本文繁体版(word格式)

●下载本文繁体版(pdf格式)

推荐链接

▲谎言与真相的博弈——邂逅长篇纪实文学《重返1976:我所经历的“总理遗言”案》

▲讲坛小记丨遇见惜珍——一位上海作家眼里的四川北路

▲海派女作家朱惜珍的家庭教育智慧

▲听作家朱惜珍讲衡山宾馆的前世今生

▲永不飘散的风情——谈上海的历史文化风貌区

▲2016上海书展特别报道 朱惜珍:上海马路让我魂牵梦萦

▲新书分享会|朱惜珍:发现武康路上的尘封往事!

▲海派作家朱惜珍为小学生讲授"万航渡路的故事"

▲作家朱惜珍:上海老洋房装点我的梦境,沪上旧风景铸就我的文字

▲2018年1月20号上海虹口图书馆现场讲座:当前我国周边地区的热点问题图辑

▲2018年05月19号上海虹口图书馆现场讲座:揭秘雍正皇帝继位之谜图辑

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会沈轶伦女士专场

▲上海虹口区图书馆采虹书房读书会刘常津先生专场

注:非本网站内容冬网概不负责,未经本站同意,不得转载本网站之所有信息及作品。 |