|

今年的五月八日是一代“歌后”台湾歌星邓丽君逝世二十五周年纪念日。每年的这一天,来自台湾、美国和泰国一些东南亚国家的众多华人都会前往现新北市金山区金宝山的筠园墓地拜祭。

二〇〇八年,马英九“总统”开始执政以来,两岸关系回暖,大陆政府开放普通民众“自由行”政策后,许多慕名而来的“陆客”也专程来此地凭吊这位曾经风靡海峡两岸的歌星。他们怀念默祷之际,依旧能听到曾经设立在金门岛上的扩音器播放邓丽君那些脍炙人口的曲子,跳跃的音符自然激起无限美好的回忆,尤其是与那个时代一起成长的人。

上世纪七十年代末,大陆开始实行“改革开放”政策,当时生活在大陆地区人们谈及最多的就是“老邓”和“小邓”了,并流传着“白天听老邓,晚上听小邓”、“只爱小邓,不爱老邓”等语。这“老邓”指的是改革开放的总设计师邓小平先生,这“小邓”就是邓丽君小姐了。

邓丽君,本名邓丽筠,民国五十六年(西元一九六七年)发行第一张个人唱片专辑,民国六十年代在华语地区达到事业高峰,之后又在日本乐坛发展并大获成功,受到中国台湾、日本、中国大陆、中国香港、泰国、马来西亚、朝鲜半岛等地的广泛欢迎,九十年代初淡出乐坛,民国八十四年(西元一九九五年)因哮喘发作猝逝于泰国清迈。

邓丽君对华人社会影响甚巨,世人盛誉“有中国人的地方,就有邓丽君的歌声”,台湾、香港歌坛分别颁发金曲奖、特别贡献奖和金针奖,以纪念“一代巨星”的光荣成就,中国大陆中国网票曾选其为“新中国最有影响力文化人物”,马来西亚《南洋商报》评其为“二十世纪最具代表性华人歌手”。由于邓丽君毕生致力慰问“中华民国”国军官兵,又有“军中情人”之谓。

一九九五年五月二十五日,“中华民国(台湾)总统府”颁发褒扬令以表彰她的爱国情怀和演艺成就,并准予在她的灵柩上覆盖青天白日旗和青天白日满地红旗;当时,“总统府”秘书长吴伯雄等四人担任“国旗”覆旗官,国民党中央委员会秘书长许水德等四人担任党旗覆旗官。此外,当时台湾地区领导人还特地颁发“艺苑扬芬”挽额给她,国民党也追赠荣誉奖章“国光一等奖章”予她。时任台湾省省长的宋楚瑜担任她的治丧委员会主委并亲自为其墓园“筠园”题名,“行政院长”连战、前任“行政院长”郝柏村、时任“国防部长”的蒋仲苓、时任台北市长阿扁等人物也亲临致哀。大陆央视及香港、台湾、日本地区的大众传媒也纷纷在新闻中发出哀悼她过世的讯息。

听老一代人的讲述,改革开放前,当年他们都是偷听“敌台”收听邓丽君的歌曲。很多人都是从收音机里第一次听到她轻柔的歌声的,和以前那些听惯了的铿锵有力、豪迈振奋的红歌相比,邓丽君的歌曲让人们紧张的神经一下子得到了疏解。

我是一名八〇后,受周遭亲朋好友的影响,我也喜欢邓丽君的歌曲。其中,我最喜欢邓姐姐的一首歌曲是《小城故事》,这首歌还被选为同名电影《小城故事》的主题歌。为此,民国一百〇七年(西元二〇一八年),我陪同爸爸第三次来到了台湾,专程去探寻《小城故事》的这座小城--苗栗县三义乡。

六月十一日上午,我从台北搭乘台铁自强号列车前往苗栗县。在苗栗县的旅馆安顿好之后,随后搭乘公车5664路前往三义火车站,到了三义车站后,才忽然意识到逢礼拜一全台湾的博物院馆是依例公休的。非常遗憾,三义木雕博物馆未能成行,小城故事没有亲身体验到,只好留待下次再来,续写《小城故事》了。

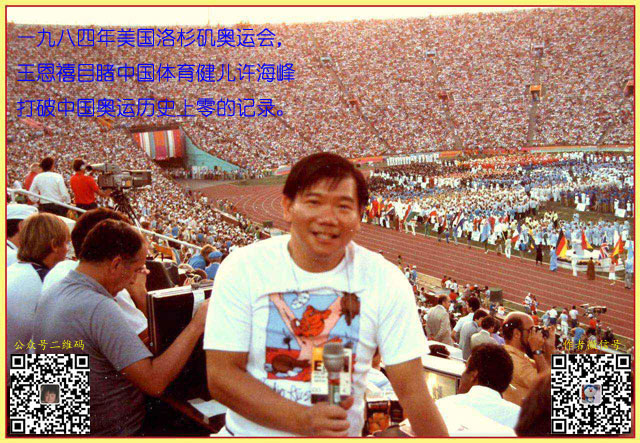

如果说短波广播是邓丽君的歌曲传播到中国大陆来起到至关重要的作用的话,那么广播中的主持人也是功不可没。曾经供职于(台湾)中国广播公司、澳大利亚广播公司以及伦敦BBC英国广播公司的我的已故忘年交王恩禧老师,是早年邓丽君歌曲在中国大陆传播开来的关键人物。

早在上世纪七十年代,他就通过广播节目为大陆听众介绍邓丽君的歌声,还曾先后四次采访过邓丽君,其中两次是面对面,两次是电话连线。那是二十多年前的事情,从台湾到澳大利亚墨尔本工作的王恩禧老师在澳洲广播电台(简称“澳广”或“ABC”)中文部创办并主持《您喜爱的歌》节目,在这个以点歌为主的节目里,邓丽君的很多歌曲一度成为点播率最高的曲目。

“改革开放”政策实行后,第一批来自中国大陆各地农村、工厂,机关、学校的听友来信透露,因为写信给“澳广”参与歌曲点唱,一夜之间大名传遍全村、全厂和全校成为众所周知的人物的不乏其人。点播率最高的歌星,你猜是谁?除了“小邓”还有谁呢?

我的已故忘年交王恩禧老师最津津乐道的就是他曾四度采访过邓丽君,他骄傲地对我说过,他家的“传家宝”之一就时当年采访邓丽君时给她拍摄的照片,上面还有邓丽君的亲笔签名。

二〇〇九年六月份端午节期间,王老师小住于我上海杨浦家中,王老师告诉我,他当年所在的“澳广”通过一流的公关联系,两次成功抓住机会,通过越洋电话独家访问到闻名海峡两岸的邓丽君。一次是正当她回台北过春节,大年初一晚上电话追踪到正在吃团圆饭的邓丽君,她透过“澳广”电波,向广大中国大陆听友拜年。还有一次,邓丽君正在美国加州拉斯维加斯凯撒宫酒店登台表演空档期间,透过澳广向中国听众问好,并亲自描述在一千五百多位热情观众面前,登台演出的空前盛况。

王老师特别提及最难忘的一次是一九八三年夏天,他从澳洲回台北度假期间,透过他的大学同学,时任台湾电视公司(台视TTV)副总经理卢治楚先生的安排,在台视摄影棚邓丽君录制《淡淡幽情》专辑的间隙,在干冰雾气环绕之下,他抓紧机会跟邓丽君作了一段访谈。

王老师回忆到,为达到最理想的效果,她一次又一次不厌其烦的录制歌唱,敬业精神确实令人敬佩。当时透过总控玻璃窗,他还亲眼看到她向喉咙喷药压制自己哮喘的毛病,不至于耽误录像进度。

由于时间匆促,加上现场杂音多,那次访谈并不理想,于是王老师灵机一动就在摄影机旁,大胆提出邀请邓丽君次日上午,走一趟仁爱路中国广播公司。

王老师事先约好录音师,预订下最好的演播室,跟邓丽君再做一次专访,好让她能畅谈自己踏入歌坛的心路历程,透露一些世界巡回演出过程中很少向外人描绘的酸甜苦辣。

王老师还告诉我,他曾供职的(台湾)“中广”的林秘书温馨地赠送了五百张邓丽君玉照,给“澳广”听众作新年礼物。他也再次抓住机会在摄影棚内为邓丽君拍了数个特写镜头,这些照片还请了邓丽君亲笔签名,因为它见证过历史风云人物的鼎盛时期。

邓丽君的采访在“澳广”播出后,一下子收到了十万多封听众来信,“澳广”只好用卡车运输,来信基本全部来自中国大陆,大都是表达对邓丽君歌曲的衷爱并索取签名照片。由于来信太多,以至于王恩禧和他的同事们在节目里不得不恳请听众暂时不要来信了,因为当时“澳广”每处理一封大陆来信需要一澳元的投入。即便如此,这样的火爆还是持续了两三个月的时间。在这些来信中,有一位河南农村的听友幸运得到了签名照片,之后他写信给王恩禧,说他收到照片之后,全村人都来他家一睹邓丽君的芳容,让全家人骄傲了很长一段时间。

这几次采访的影响超出了王恩禧的想象。最近几年,他多次到中国大陆的电台作客访问,曾在天津、大连、昆明、乌鲁木齐等地遇到许多电台同行向他描述透过“澳广”从收音机里听邓丽君歌曲的情形,也有一些铁杆邓丽君迷至今还保留着当年用卡式录音机录下来的这些节目的录音。

王恩禧清楚记得他的同事们在上世纪八十年代到大陆旅游遇到的趣事,由于当时大陆的交通不够便利,一旦遇到车票、机票紧俏的情形,只要拿出随身携带的邓丽君签名照片,便可以顺利解决问题。“这是邓丽君的歌声所拥有的独特魅力带来的,是非常别致的体现方式,也是我们通过广播节目传播邓丽君歌曲所带来的意想不到的‘收获’。”

一九九五年五月八日傍晚,王恩禧从“澳广”下班到家,接到了台里的紧急电话,说是邓丽君去世了,让他立即回电台作直播。王恩禧想起一九八一年秋天第一次采访邓丽君时曾看到她因为哮喘往喉部喷药,没想到二十几年后正是哮喘让这位天才般的巨星过早地离开了人世。

一直以来,王恩禧身处收音机的另一端,广播人的独特身份让他亲眼目睹了邓丽君在大陆通过小小的收音机流传开来的全过程。他认为,中国大陆从清一色的样板戏过渡到丰富多元的听觉选择的过程中,邓丽君担当了非常独特的关键角色,没有哪个华人歌手在那个转折点上对中国人产生这么巨大的影响力。她对中国人精神生活的特殊意义在于,让人们首先从收音机里找到了听歌的乐趣,抛开了意识形态的束缚,找回了音乐本该有的功能。

除了电波中邓丽君的歌曲外,位于台湾金门群岛,距离大陆厦门只有两公里的北山播音墙(又名“心战墙”)也是邓丽君歌曲播放的阵地。播音墙建于民国五十六年(西元一九六七年),是一处战略军事据点,它在台湾反共宣传时期海峡两岸的广播战中曾发挥重要作用。

金门群岛属台湾边陲金门县的行政划区,也是民国三十八年(西元一九四九年)中国内战期间死伤惨重的“古宁头战役”(大陆称之为“金门战役”)所在地。正是这场战斗,确立了中国大陆与台湾之间的关系现状,共军未能击败国军夺下台湾。

直至二十世纪九十年代前,金门群岛在几十年的时间内共建了四座广播站,用于向中国大陆东南沿海地区播放宣传消息和音乐。北山播音墙的声音可传至二十五公里外的地方。

宣传音乐中最为著名的来自于台湾歌手邓丽君,据说她是前中国领导人邓小平先生的最喜爱的女歌星。邓丽君的部分名曲如《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》等均曾在这里播出。

她本人也曾亲自去过播音墙,透过广播向生活在水生火热中的大陆同胞喊话——采用的则是迪特里希(Marlene

Dietrich)这样的明星到前线巡演的路数——告诉大陆同胞,她等着他们来金门看看,自由是中国唯一的希望。据我的友人上海报业集团记者周军所说,蒋中正“总统”曾视察过北山播音墙附近的“马山播音站”,他的父亲所在的部队在厦门这边向金门岛上的国军喊话了二十多年。邓丽君的歌曲今天仍在播音墙播放,不过音量要小得多,仅作为金门群岛上的观光项目之一。

台湾的杨凯婷女士是一位常年往返于德国与中国台湾两地的艺术家。她介绍道:“与视觉艺术相比,声音给我们提供了另一层想像,听众必须通过想像在脑海中描摹叙事。”“当年,播音墙的声音震耳欲聋,彻夜不停”,杨凯婷说道。她在做研究时搜集了许多当地岛民的回忆。当时的人们被声音包围,无处可逃。“‘心战’是当地人精神领域的一项长期斗争。一个人必须对自己所代表的价值观念有着强大的信念才可能战斗到底。”

一位名叫张夏翡的歌手也以邓丽君为主题,以卡拉OK的形式,演唱了迪特里希和邓丽君过去唱给士兵们的歌曲。身着旗袍的张夏翡先是在播音塔里用麦克风演唱。随着喧闹的音乐渐弱,她脱下高跟鞋走塔外的草地上,面对观众,拿着尤克里里琴自弹自唱。

然而,与当地居民在演出时的互动只能略微地弥合当代台湾年轻人与历史间的隔阂。张夏翡说:“对我来说,金门是个疯狂的地方。我们来这参观,这些岛屿就犹如一座历史博物馆或是一个好奇柜。可是,那里的人们仍然生活在另外一个时代,台湾年轻人根本无法想象那些人当年生活在独裁恐怖下的感受。”

那个年代,海峡两岸尚处于敌对状态,邓丽君歌曲在广播节目和心战墙里的传播不免蒙上了政治的阴影。台湾“中央广播电台”节目部总编导吴瑞文认为,邓丽君歌曲的独特魅力就在于她跨越了意识形态的阻隔,用音乐最先打开了两岸沟通的独特渠道。

过去三十多年,邓丽君的歌曲在大陆广播天空中走过了峰回路转的历程,从最初一味的禁止到后来的逐渐松动,从早期的强调政治立场到后来逐渐还原其音乐本意,里面也浓缩了这些年广播传媒观念的不断进步。邓丽君去世时,大陆多家电台及时报道了这条消息,很多电台纷纷推出了纪念邓丽君的特别节目。

二十一世纪进入了网路时代,古老的收音机已经成为古董,但是,一旦提起邓丽君,人们还总是第一时间想起改革开放初期的那段日子,大家纷纷把耳朵贴近收音机,里面传出的邓丽君的歌声让中国人听出了自己命运的改变,听出了新生活的滋味。

一代巨星陨落,两岸三地以及日韩各界对邓丽君的病逝深表惋惜并给予高度评价。大陆歌手李谷一说,“邓丽君是中国乐坛独树一帜、不可磨没的杰出艺术家。”文化学者于丹说,“对于中国文化的意蕴来讲,她已经不是一个歌手,其歌艺成就已超越流行音乐的范畴与层次。”央视主播白岩松说,“如果有一个声音能让全世界的华人安静下来,那就是邓丽君的歌声。”

香港艺人成龙说,“邓丽君是兰花,是最后的古典。作为一个艺人,能如此走红,有这么大成就,实在已是生荣死哀,值得大家爱戴与尊敬,流芳百世,永垂不朽了!”艺人李宗盛说,“在演艺圈很多人是‘奇迹’,但唯有邓丽君可以称为‘传奇’。”香港已故艺人张国荣说,“颁奖典礼,若歌星不出席,就算你是邓丽君也不给奖。”

时任“中华民国”(台湾)

“立法院”院长王金平说,“由于邓丽君的天赋和努力,加上她傲人的情操,当年在台湾物资缺乏的时候,用她的歌声和用她各方面的表现来振奋人心,跟国人一起打拼,邓丽君在各方面的贡献,包括经济、文化等,对国家的影响极大。”“中华民国”(台湾)“教育部”部长和“中央研究院”副院长曾志朗表示非常喜欢邓丽君的歌,听到她的歌声会让人联想到和平、纯真、人间有爱,他最爱哼唱的就是“月亮代表我的心”,因为那是一首会平静人心的歌。当年邓丽君的歌响彻台湾大街小巷,对台湾来说是一个时代人物,占有相当重要的地位。他回忆早年还在美国洛杉矶教书时,在加州大学洛杉矶分校

(UCLA)旁边有一家长青书店,他经常在那家书店看见邓丽君买书,她当时打扮得非常朴素轻松,绑马尾、牛仔裤,不敢相信那是邓丽君。邓丽君的启蒙老师左宏元说,“她的歌声像花卷,淡淡的,咬一口,便知内有层次,听起来温柔,却很有力量。”

通过王恩禧老师,我了解了许多关于邓丽君的真实故事,如果说王恩禧是将邓丽君的歌曲传播到中国大陆来的第一人,那么王老师也是我人生中遇到的对我的人生影响巨大的一位国际广播界资深的老前辈。

就在本文初稿完成之际,我将此文发给了目前定居于在澳大利亚墨尔本王恩禧的遗孀Patty女士,她感慨地回复我说:“邓丽君时是我最喜欢的一个歌星,文中提到王老师还有照片,难免有点伤感。虽然他已经走了,仍在我心里伴随着我,对他永远的怀念。”(完)

作者梦晨写于二〇二〇年五月三日晨

附:“中华民国”(台湾)政府褒扬令:“爱国艺术歌唱家邓丽君,谱名丽筠,蕙质春明,瑶华济美,幼蕴才慧,早擅新声。天纵仙吕艺能,头角峥嵘于海内;胸怀英雄肝胆,热情洋溢乎军中。砥砺奋发,育成大家范型;柔美婉约,深得风人意旨。高洁沁润众心,勇夺最佳女歌星榜首;英发楷模当代,荣登十大女青年班头。美誉传乎四裔,清歌腾于国际。参与劳军活动,鼓舞士气,柳营传千古绝唱;推广民族歌声,伸张正义,神州享超邓高名。乃复义不帝秦,行止弗入中土;忠以作孝,侨居永爱宗邦。风骨嶙峋,不让须眉。平居热心公益,频为善行,藉舒时艰;每值局势邅迍,辄捐巨款,蔚为国用。大节凛然,辉耀千古。先圣有言:志道、据德、依仁、游艺,斯人有之。叹以英年遽逝,悼惜良深,应予明令褒扬,以资矜式。”

相关链接

▲下载本文WORD版(简体)

▲下载本文WORD版(繁体)

▲下载本文PDF版(简体)

▲下载本文PDF版(繁体)

推荐阅读

▲常泰文化之旅之翁同龢纪念馆篇

▲韩国朝鲜分裂:三八线划出语言鸿沟

▲漫走武汉图辑

▲武 汉 昙 华 林 印 象 图 辑

▲广 结 善 缘 长 沙 行 之 天 心 阁 篇

▲小城故事--万缕千丝的历史裂痕与友谊

▲印太战略下的沙璜岛:中国警惕印度印尼军事合作

▲彩虹旗被“打格”芒果TV被禁转播欧洲歌唱大赛

▲邓丽君和心战墙:金门岛上诡异的声音武器

▲在台北当酒店小姐,不一定要很会喝酒

▲《京口三弄》之北固山篇

▲《京口三弄》之赛珍珠故居篇

▲《京口三弄》之金山传奇篇

注:本站为公益性网站,非本站原创内容本站概不负责,转载内容不代表本站立场或观点。如无意中侵犯了您的版权,请来信告知,本站将在3个工作日内删除。如果您想发表对本文的看法或感想,欢迎发电子邮件给我们。谢谢! |